2025-09-08-coi-cms-laenderinformationen-somalia-version-8-50fd

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Länderinformationsblätter“

Fluchtbewegungen aufgrund von Dürre: Im Jahr 2022 sind in Süd-/Zentralsomalia 1,178.000 Men schen aufgrund der Dürre vertrieben worden, 2023 waren es 525.000. 2024 sind hingegen nur 8.000 Menschen wegen der Dürre geflohen. 2025 sind mit Stand Mai 26.000 Menschen von Dürre vertrieben worden, davon 8.000 aus Lower Juba, 3.000 aus Bay, je 2.000 aus Hiiraan, Lower Shabelle, Middle Shabelle und Sool, und je 1.000 aus Bakool und Sanaag (UNHCR 2025). Landwirtschaftliche Produktion: Der Landwirtschaftssektor hat sich nach der Dürre 2021- 2023 weiter erholt (AFDB 27.5.2025). Seit ihrem Ende hat es hinsichtlich Ernährungssicherheit vielversprechende Entwicklungen gegeben. Die Regierung hat es etwa geschafft, soziale Ab sicherungssysteme zu stärken. Zudem haben sich im Rahmen der Überschwemmungen 2023 vorbeugende Maßnahmen als nützlich erwiesen. Doch trotz dieser Fortschritte sieht sich im mer noch ein beträchtlicher Anteil der Bevölkerung einer Ernährungskrise ausgesetzt (WFP 26.9.2024). Die Ernte aus der Deyr-Saison lag nach Prognosen 44 % unter dem Langzeitmit tel (1995-2023); für den Nordwesten wurde die Ernte um 62 % niedriger prognostiziert als im Durchschnitt (IPC 24.2.2025a). Dafür haben die Regenfälle das Weideland regeneriert (IPC 23.9.2024). Nach der Gu-Regenzeit 2025 meldeten viele Bauern verbesserte Bedingungen - etwa in Bay, Lower Shabelle und Middle Juba. Jene in Galgaduud, Mudug und Teilen von Bari waren weniger optimistisch. In Süd-/Zentralsomalia konnten sich die Weiden jedenfalls deutlich erholen, das Vieh ist allgemein in besserem Zustand. Aus dem Norden des Landes (Teile von Bari, Sanaag und Awdal) wird weiterhin von Wassermangel berichtet (FAO/SWALIM 16.6.2025). Am Welthungerindex von Deutsche Welthungerhilfe und Concern Worldwide findet sich Somalia auf Rang 127 von 127 bewerteten Ländern. Allerdings hat sich der Wert auf einer Skala, auf welcher Null als bester Wert gilt, seit dem Jahr 2000 von 63,3 auf 44,1 verbessert (DWHH/CWW 9.10.2024). Wasserversorgung: 52 % der Menschen haben Zugang zu grundlegender Wasserversorgung, auf dem Land sind es nur 28 % (ÖB Nairobi 10.2024). Humanitäre Organisationen bemühen sich, für Bedürftige in Mogadischu die Kosten für Wasser zu senken. In IDP-Lagern wird Was ser kostenlos zur Verfügung gestellt. NGOs bauen öffentliche Wasserentnahmestellen. Private Wasserunternehmen gewähren Zuschüsse für Wasserzahlungen oder spenden Gewinne an marginalisierte Gruppen. Das Unternehmen DAHAB stellt den Moscheen in Mogadischu so wie IDPs und städtischen Armen kostenlos Wasser zur Verfügung (TANA/ACRC 9.3.2023). Auf dem Land sind unterschiedliche Organisationen tätig, u. a. hat der somalische Rote Halbmond (SRCS) Wasserstellen und -Reservoirs restauriert oder geschaffen (SRCS 2024). Der Wegfall der Hilfe aus den USA hat auch im Bereich Wasserversorgung zu Einschränkungen geführt. U. a. wurden in einigen Gebieten Dienste mit Wassertank-LKW eingestellt; 300.000 Menschen haben den Zugang zu sauberem Wasser verloren (UN OCHA 6.7.2025). Andererseits hat die Gu-Regenzeit 2025 dazu beigetragen, dass Brunnen und Reservoirs wieder aufgefüllt werden konnten - v. a. in Bakool, Gedo und Bay. Gleichzeitig sind die Kosten für mit dem LKW geliefertes Wasser gesunken. In manchen städtischen Gebieten oder in der städtischen Peripherie (etwa in Mogadischu) bleibt die Wasserqualität allerdings schlecht (FAO/SWALIM 16.6.2025). 316

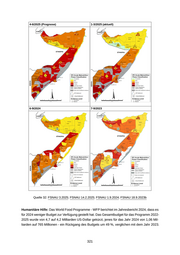

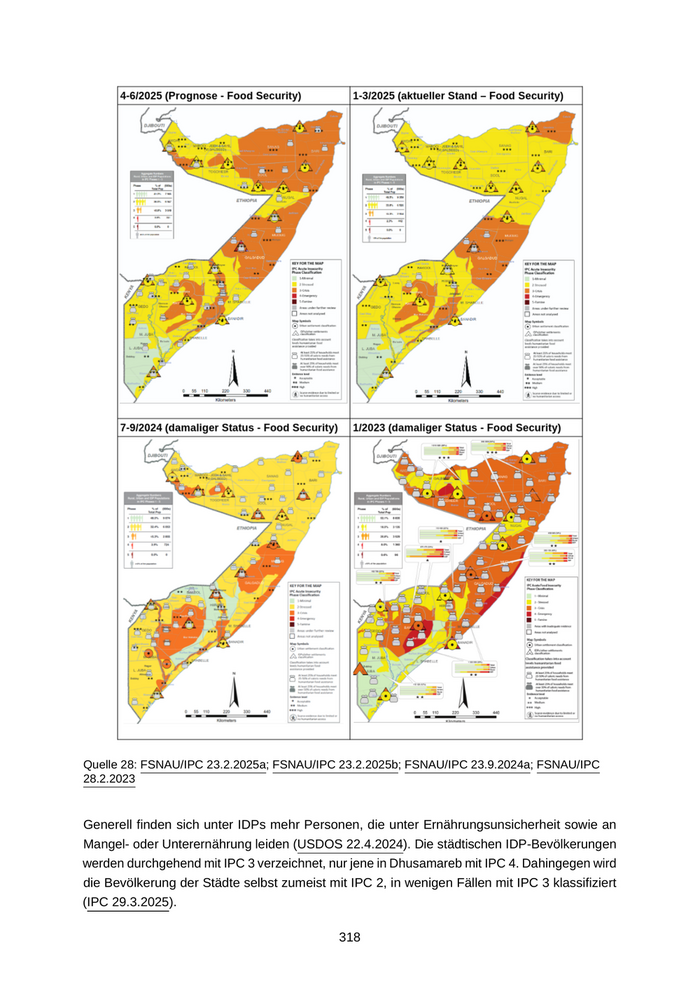

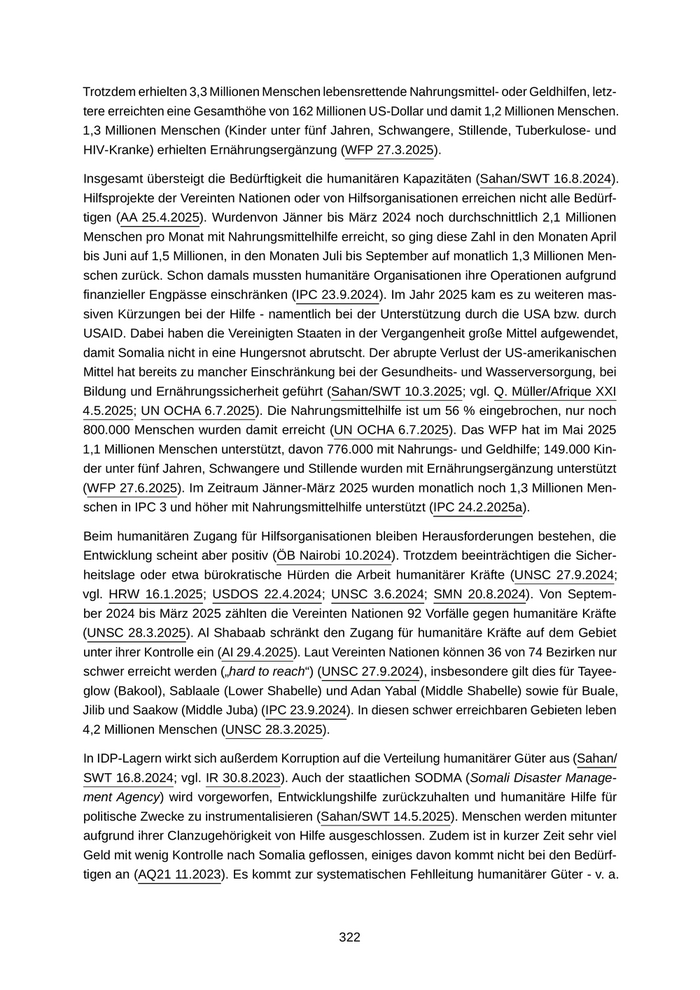

Energie: Der Mangel an zuverlässiger Energieversorgung stellt für die wirtschaftliche Entwick lung ein erhebliches Hindernis dar. Laut Weltbank haben nur 16% der somalischen Bevölkerung Zugang zu Elektrizität, in ländlichen Gebieten sind es nur 3 % (ENPO 28.6.2023). Hunger, Versorgungslage / IPC: [IPC = Integrated Phase Classification for Food Security; 1-moderat bis 5-Hungersnot]. Mit Stand Feber 2025 befanden sich ca. 3,0 Millionen Menschen in IPC-Stufe 3 (15 % der Bevölkerung); ca. 440.000 in Stufe 4 (2 %) und keine in Stufe 5 (Hungersnot). Zusammen mit den rund 6,5 Millionen in IPC 2 ist etwas mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung von 19,3 Millionen Menschen Ernährungsunsicherheit ausgesetzt. Damit befinden sich im Feber 2025 17 % der Bevölkerung in einer höheren Stufe als IPC 2 (IPC 2.2025); im September 2024 waren es 19 % (IPC 23.9.2024). Insgesamt haben sich die Daten im Vergleich zum Jahr 2024 v. a. aufgrund der besseren Regenfälle und der humanitären Hilfe um 15 % verbessert. Allerdings wurde für den Zeitraum April-Juni 2025 eine erneute Verschlech terung der Umstände prognostiziert. Bis zu 23 % der Bevölkerung könnten dann in IPC 3 und höher fallen (IPC 2.2025). Die folgenden Lagekarten von IPC zu Food Insecurity zeigen die Situation im Zeitraum Jän ner 2023 bis März 2025 sowie eine Prognose bis Juni 2025: 317

Quelle 28: FSNAU/IPC 23.2.2025a; FSNAU/IPC 23.2.2025b; FSNAU/IPC 23.9.2024a; FSNAU/IPC 28.2.2023 Generell finden sich unter IDPs mehr Personen, die unter Ernährungsunsicherheit sowie an Mangel- oder Unterernährung leiden (USDOS 22.4.2024). Die städtischen IDP-Bevölkerungen werden durchgehend mit IPC 3 verzeichnet, nur jene in Dhusamareb mit IPC 4. Dahingegen wird die Bevölkerung der Städte selbst zumeist mit IPC 2, in wenigen Fällen mit IPC 3 klassifiziert (IPC 29.3.2025). 318

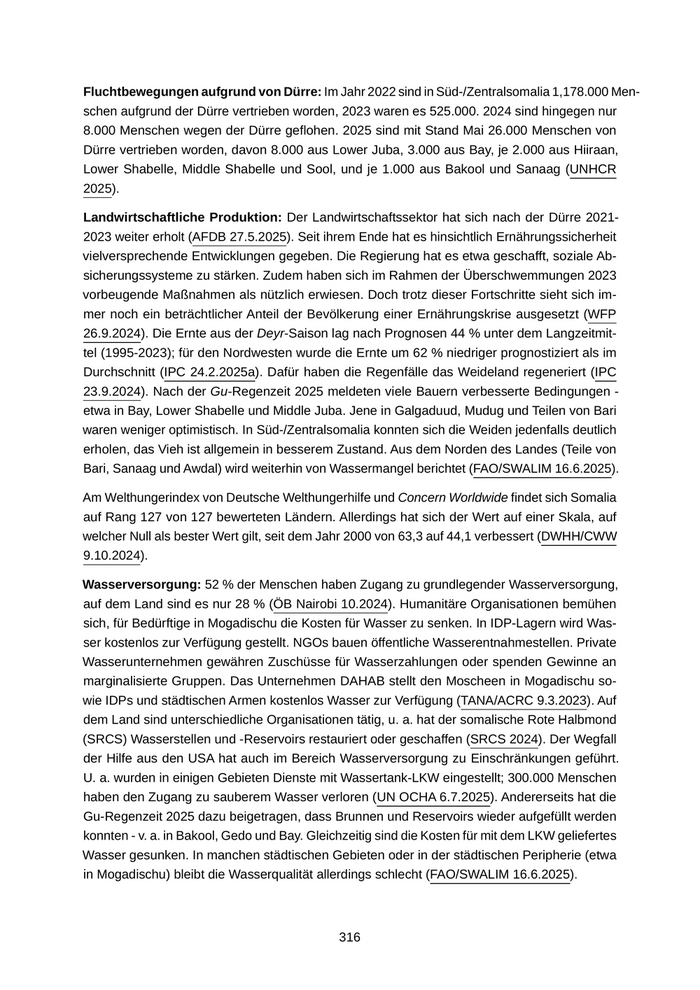

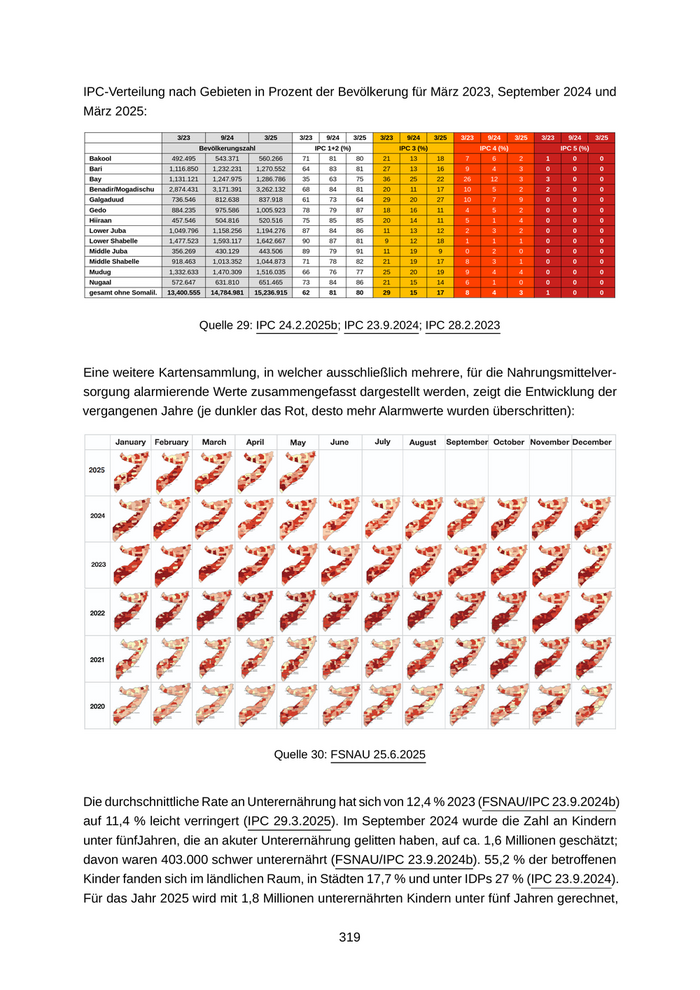

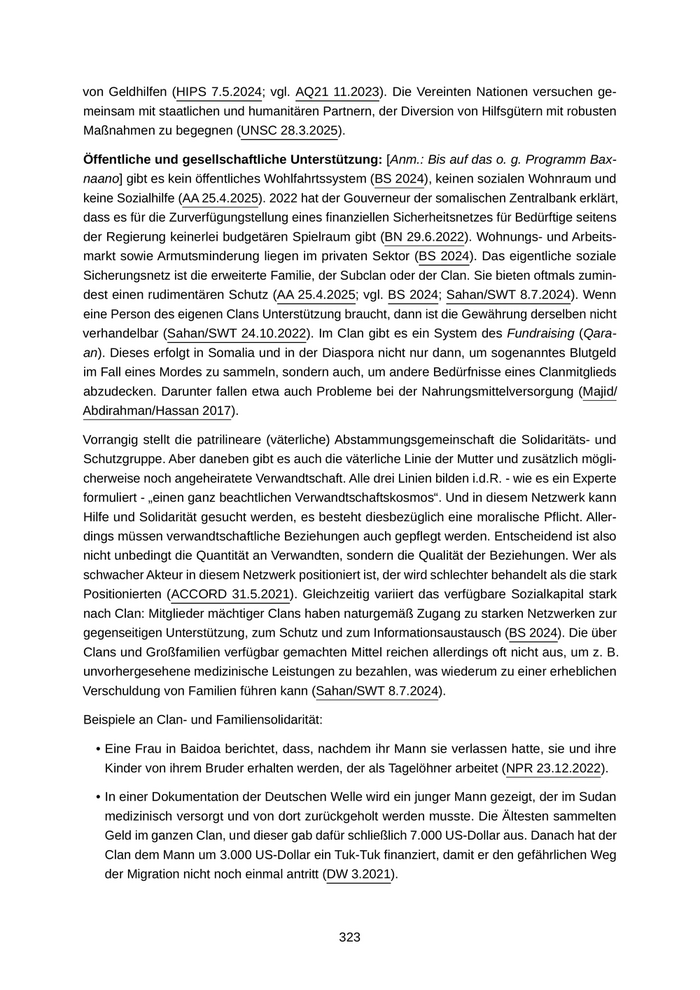

IPC-Verteilung nach Gebieten in Prozent der Bevölkerung für März 2023, September 2024 und März 2025: Quelle 29: IPC 24.2.2025b; IPC 23.9.2024; IPC 28.2.2023 Eine weitere Kartensammlung, in welcher ausschließlich mehrere, für die Nahrungsmittelver sorgung alarmierende Werte zusammengefasst dargestellt werden, zeigt die Entwicklung der vergangenen Jahre (je dunkler das Rot, desto mehr Alarmwerte wurden überschritten): Quelle 30: FSNAU 25.6.2025 Die durchschnittliche Rate an Unterernährung hat sich von 12,4 % 2023 (FSNAU/IPC 23.9.2024b) auf 11,4 % leicht verringert (IPC 29.3.2025). Im September 2024 wurde die Zahl an Kindern unter fünfJahren, die an akuter Unterernährung gelitten haben, auf ca. 1,6 Millionen geschätzt; davon waren 403.000 schwer unterernährt (FSNAU/IPC 23.9.2024b). 55,2 % der betroffenen Kinder fanden sich im ländlichen Raum, in Städten 17,7 % und unter IDPs 27 % (IPC 23.9.2024). Für das Jahr 2025 wird mit 1,8 Millionen unterernährten Kindern unter fünf Jahren gerechnet, 319

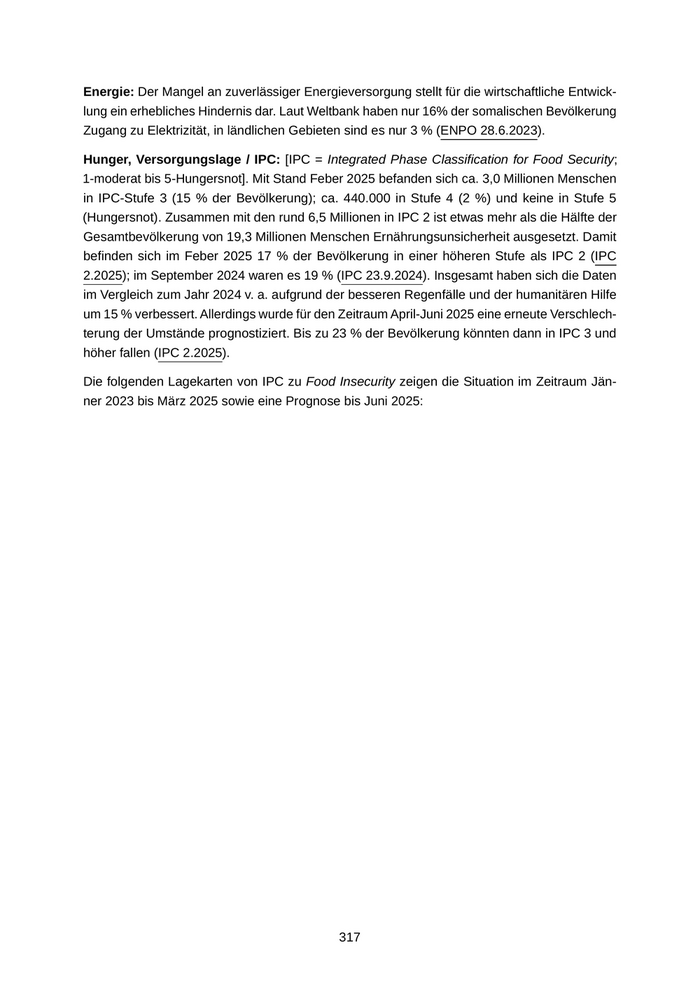

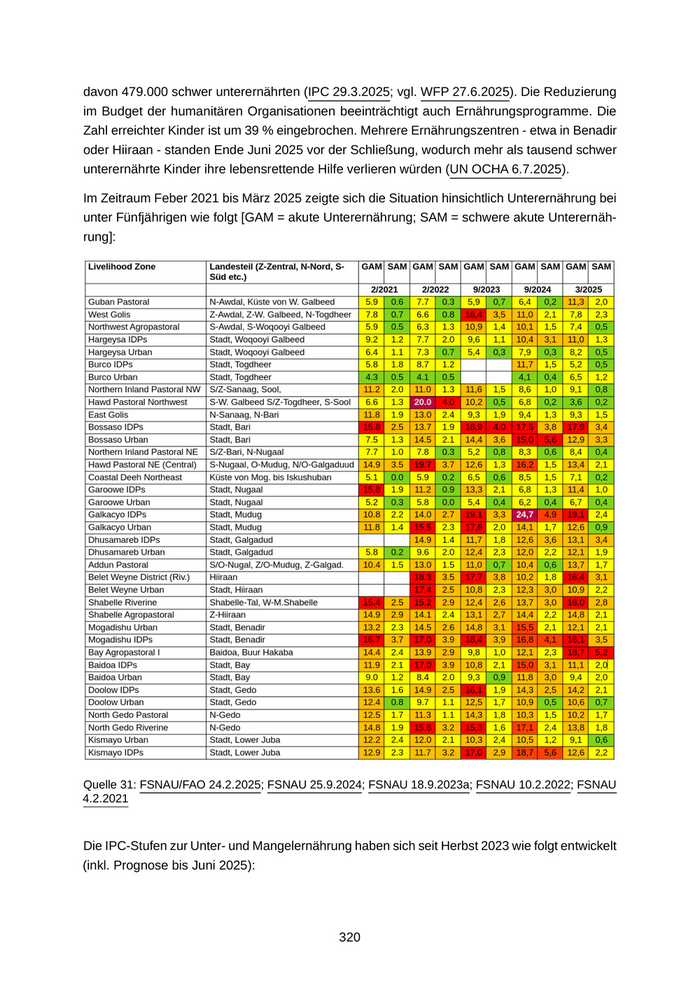

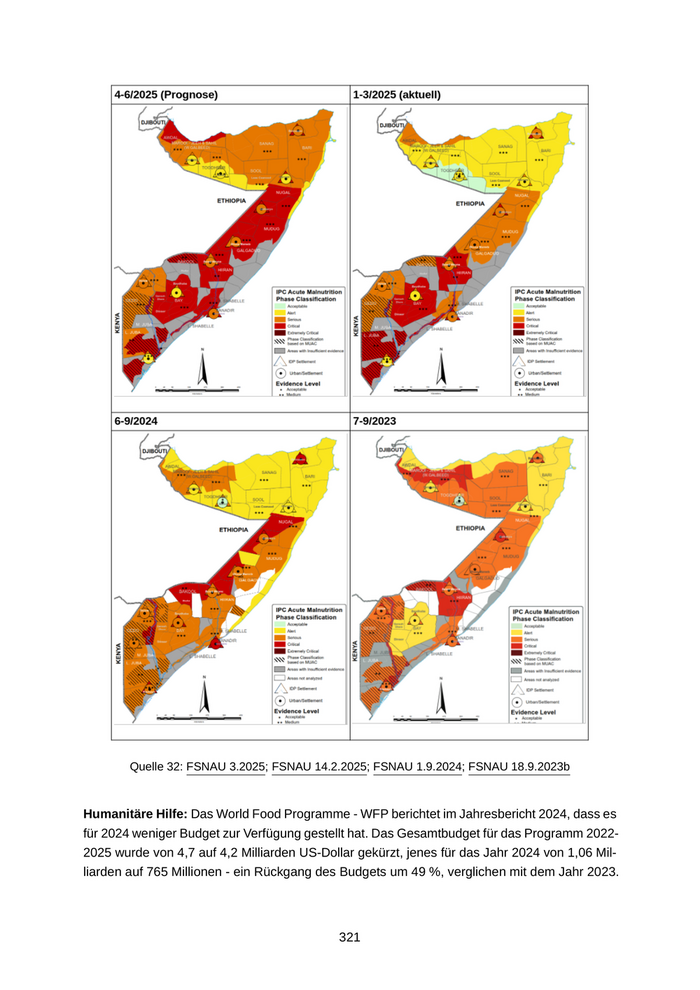

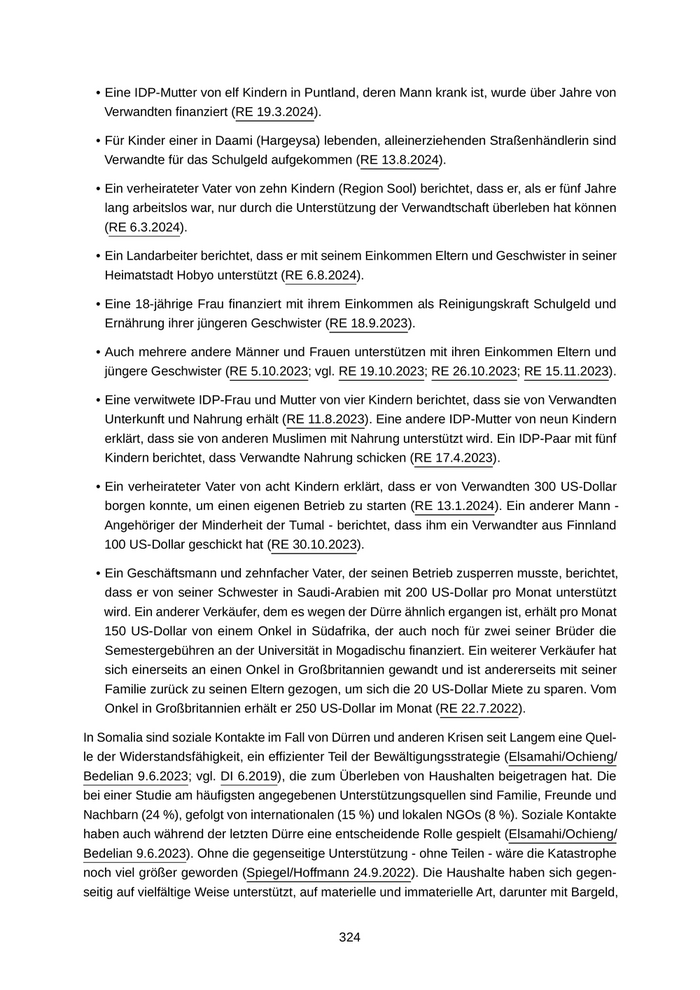

davon 479.000 schwer unterernährten (IPC 29.3.2025; vgl. WFP 27.6.2025). Die Reduzierung im Budget der humanitären Organisationen beeinträchtigt auch Ernährungsprogramme. Die Zahl erreichter Kinder ist um 39 % eingebrochen. Mehrere Ernährungszentren - etwa in Benadir oder Hiiraan - standen Ende Juni 2025 vor der Schließung, wodurch mehr als tausend schwer unterernährte Kinder ihre lebensrettende Hilfe verlieren würden (UN OCHA 6.7.2025). Im Zeitraum Feber 2021 bis März 2025 zeigte sich die Situation hinsichtlich Unterernährung bei unter Fünfjährigen wie folgt [GAM = akute Unterernährung; SAM = schwere akute Unterernäh rung]: Quelle 31: FSNAU/FAO 24.2.2025; FSNAU 25.9.2024; FSNAU 18.9.2023a; FSNAU 10.2.2022; FSNAU 4.2.2021 Die IPC-Stufen zur Unter- und Mangelernährung haben sich seit Herbst 2023 wie folgt entwickelt (inkl. Prognose bis Juni 2025): 320

Quelle 32: FSNAU 3.2025; FSNAU 14.2.2025; FSNAU 1.9.2024; FSNAU 18.9.2023b Humanitäre Hilfe: Das World Food Programme - WFP berichtet im Jahresbericht 2024, dass es für 2024 weniger Budget zur Verfügung gestellt hat. Das Gesamtbudget für das Programm 2022- 2025 wurde von 4,7 auf 4,2 Milliarden US-Dollar gekürzt, jenes für das Jahr 2024 von 1,06 Mil liarden auf 765 Millionen - ein Rückgang des Budgets um 49 %, verglichen mit dem Jahr 2023. 321

Trotzdem erhielten 3,3 Millionen Menschen lebensrettende Nahrungsmittel- oder Geldhilfen, letz tere erreichten eine Gesamthöhe von 162 Millionen US-Dollar und damit 1,2 Millionen Menschen. 1,3 Millionen Menschen (Kinder unter fünf Jahren, Schwangere, Stillende, Tuberkulose- und HIV-Kranke) erhielten Ernährungsergänzung (WFP 27.3.2025). Insgesamt übersteigt die Bedürftigkeit die humanitären Kapazitäten (Sahan/SWT 16.8.2024). Hilfsprojekte der Vereinten Nationen oder von Hilfsorganisationen erreichen nicht alle Bedürf tigen (AA 25.4.2025). Wurdenvon Jänner bis März 2024 noch durchschnittlich 2,1 Millionen Menschen pro Monat mit Nahrungsmittelhilfe erreicht, so ging diese Zahl in den Monaten April bis Juni auf 1,5 Millionen, in den Monaten Juli bis September auf monatlich 1,3 Millionen Men schen zurück. Schon damals mussten humanitäre Organisationen ihre Operationen aufgrund finanzieller Engpässe einschränken (IPC 23.9.2024). Im Jahr 2025 kam es zu weiteren mas siven Kürzungen bei der Hilfe - namentlich bei der Unterstützung durch die USA bzw. durch USAID. Dabei haben die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit große Mittel aufgewendet, damit Somalia nicht in eine Hungersnot abrutscht. Der abrupte Verlust der US-amerikanischen Mittel hat bereits zu mancher Einschränkung bei der Gesundheits- und Wasserversorgung, bei Bildung und Ernährungssicherheit geführt (Sahan/SWT 10.3.2025; vgl. Q. Müller/Afrique XXI 4.5.2025; UN OCHA 6.7.2025). Die Nahrungsmittelhilfe ist um 56 % eingebrochen, nur noch 800.000 Menschen wurden damit erreicht (UN OCHA 6.7.2025). Das WFP hat im Mai 2025 1,1 Millionen Menschen unterstützt, davon 776.000 mit Nahrungs- und Geldhilfe; 149.000 Kin der unter fünf Jahren, Schwangere und Stillende wurden mit Ernährungsergänzung unterstützt (WFP 27.6.2025). Im Zeitraum Jänner-März 2025 wurden monatlich noch 1,3 Millionen Men schen in IPC 3 und höher mit Nahrungsmittelhilfe unterstützt (IPC 24.2.2025a). Beim humanitären Zugang für Hilfsorganisationen bleiben Herausforderungen bestehen, die Entwicklung scheint aber positiv (ÖB Nairobi 10.2024). Trotzdem beeinträchtigen die Sicher heitslage oder etwa bürokratische Hürden die Arbeit humanitärer Kräfte (UNSC 27.9.2024; vgl. HRW 16.1.2025; USDOS 22.4.2024; UNSC 3.6.2024; SMN 20.8.2024). Von Septem ber 2024 bis März 2025 zählten die Vereinten Nationen 92 Vorfälle gegen humanitäre Kräfte (UNSC 28.3.2025). Al Shabaab schränkt den Zugang für humanitäre Kräfte auf dem Gebiet unter ihrer Kontrolle ein (AI 29.4.2025). Laut Vereinten Nationen können 36 von 74 Bezirken nur schwer erreicht werden („ hard to reach“) (UNSC 27.9.2024), insbesondere gilt dies für Tayee glow (Bakool), Sablaale (Lower Shabelle) und Adan Yabal (Middle Shabelle) sowie für Buale, Jilib und Saakow (Middle Juba) (IPC 23.9.2024). In diesen schwer erreichbaren Gebieten leben 4,2 Millionen Menschen (UNSC 28.3.2025). In IDP-Lagern wirkt sich außerdem Korruption auf die Verteilung humanitärer Güter aus (Sahan/ SWT 16.8.2024; vgl. IR 30.8.2023). Auch der staatlichen SODMA (Somali Disaster Manage ment Agency) wird vorgeworfen, Entwicklungshilfe zurückzuhalten und humanitäre Hilfe für politische Zwecke zu instrumentalisieren (Sahan/SWT 14.5.2025). Menschen werden mitunter aufgrund ihrer Clanzugehörigkeit von Hilfe ausgeschlossen. Zudem ist in kurzer Zeit sehr viel Geld mit wenig Kontrolle nach Somalia geflossen, einiges davon kommt nicht bei den Bedürf tigen an (AQ21 11.2023). Es kommt zur systematischen Fehlleitung humanitärer Güter - v. a. 322

von Geldhilfen (HIPS 7.5.2024; vgl. AQ21 11.2023). Die Vereinten Nationen versuchen ge meinsam mit staatlichen und humanitären Partnern, der Diversion von Hilfsgütern mit robusten Maßnahmen zu begegnen (UNSC 28.3.2025). Öffentliche und gesellschaftliche Unterstützung: [Anm.: Bis auf das o. g. Programm Bax naano] gibt es kein öffentliches Wohlfahrtssystem (BS 2024), keinen sozialen Wohnraum und keine Sozialhilfe (AA 25.4.2025). 2022 hat der Gouverneur der somalischen Zentralbank erklärt, dass es für die Zurverfügungstellung eines finanziellen Sicherheitsnetzes für Bedürftige seitens der Regierung keinerlei budgetären Spielraum gibt (BN 29.6.2022). Wohnungs- und Arbeits markt sowie Armutsminderung liegen im privaten Sektor (BS 2024). Das eigentliche soziale Sicherungsnetz ist die erweiterte Familie, der Subclan oder der Clan. Sie bieten oftmals zumin dest einen rudimentären Schutz (AA 25.4.2025; vgl. BS 2024; Sahan/SWT 8.7.2024). Wenn eine Person des eigenen Clans Unterstützung braucht, dann ist die Gewährung derselben nicht verhandelbar (Sahan/SWT 24.10.2022). Im Clan gibt es ein System des Fundraising (Qara an). Dieses erfolgt in Somalia und in der Diaspora nicht nur dann, um sogenanntes Blutgeld im Fall eines Mordes zu sammeln, sondern auch, um andere Bedürfnisse eines Clanmitglieds abzudecken. Darunter fallen etwa auch Probleme bei der Nahrungsmittelversorgung (Majid/ Abdirahman/Hassan 2017). Vorrangig stellt die patrilineare (väterliche) Abstammungsgemeinschaft die Solidaritäts- und Schutzgruppe. Aber daneben gibt es auch die väterliche Linie der Mutter und zusätzlich mögli cherweise noch angeheiratete Verwandtschaft. Alle drei Linien bilden i.d.R. - wie es ein Experte formuliert - „ einen ganz beachtlichen Verwandtschaftskosmos“. Und in diesem Netzwerk kann Hilfe und Solidarität gesucht werden, es besteht diesbezüglich eine moralische Pflicht. Aller dings müssen verwandtschaftliche Beziehungen auch gepflegt werden. Entscheidend ist also nicht unbedingt die Quantität an Verwandten, sondern die Qualität der Beziehungen. Wer als schwacher Akteur in diesem Netzwerk positioniert ist, der wird schlechter behandelt als die stark Positionierten (ACCORD 31.5.2021). Gleichzeitig variiert das verfügbare Sozialkapital stark nach Clan: Mitglieder mächtiger Clans haben naturgemäß Zugang zu starken Netzwerken zur gegenseitigen Unterstützung, zum Schutz und zum Informationsaustausch (BS 2024). Die über Clans und Großfamilien verfügbar gemachten Mittel reichen allerdings oft nicht aus, um z. B. unvorhergesehene medizinische Leistungen zu bezahlen, was wiederum zu einer erheblichen Verschuldung von Familien führen kann (Sahan/SWT 8.7.2024). Beispiele an Clan- und Familiensolidarität: • Eine Frau in Baidoa berichtet, dass, nachdem ihr Mann sie verlassen hatte, sie und ihre Kinder von ihrem Bruder erhalten werden, der als Tagelöhner arbeitet (NPR 23.12.2022). • In einer Dokumentation der Deutschen Welle wird ein junger Mann gezeigt, der im Sudan medizinisch versorgt und von dort zurückgeholt werden musste. Die Ältesten sammelten Geld im ganzen Clan, und dieser gab dafür schließlich 7.000 US-Dollar aus. Danach hat der Clan dem Mann um 3.000 US-Dollar ein Tuk-Tuk finanziert, damit er den gefährlichen Weg der Migration nicht noch einmal antritt (DW 3.2021). 323

• Eine IDP-Mutter von elf Kindern in Puntland, deren Mann krank ist, wurde über Jahre von Verwandten finanziert (RE 19.3.2024). • Für Kinder einer in Daami (Hargeysa) lebenden, alleinerziehenden Straßenhändlerin sind Verwandte für das Schulgeld aufgekommen (RE 13.8.2024). • Ein verheirateter Vater von zehn Kindern (Region Sool) berichtet, dass er, als er fünf Jahre lang arbeitslos war, nur durch die Unterstützung der Verwandtschaft überleben hat können (RE 6.3.2024). • Ein Landarbeiter berichtet, dass er mit seinem Einkommen Eltern und Geschwister in seiner Heimatstadt Hobyo unterstützt (RE 6.8.2024). • Eine 18-jährige Frau finanziert mit ihrem Einkommen als Reinigungskraft Schulgeld und Ernährung ihrer jüngeren Geschwister (RE 18.9.2023). • Auch mehrere andere Männer und Frauen unterstützen mit ihren Einkommen Eltern und jüngere Geschwister (RE 5.10.2023; vgl. RE 19.10.2023; RE 26.10.2023; RE 15.11.2023). • Eine verwitwete IDP-Frau und Mutter von vier Kindern berichtet, dass sie von Verwandten Unterkunft und Nahrung erhält (RE 11.8.2023). Eine andere IDP-Mutter von neun Kindern erklärt, dass sie von anderen Muslimen mit Nahrung unterstützt wird. Ein IDP-Paar mit fünf Kindern berichtet, dass Verwandte Nahrung schicken (RE 17.4.2023). • Ein verheirateter Vater von acht Kindern erklärt, dass er von Verwandten 300 US-Dollar borgen konnte, um einen eigenen Betrieb zu starten (RE 13.1.2024). Ein anderer Mann - Angehöriger der Minderheit der Tumal - berichtet, dass ihm ein Verwandter aus Finnland 100 US-Dollar geschickt hat (RE 30.10.2023). • Ein Geschäftsmann und zehnfacher Vater, der seinen Betrieb zusperren musste, berichtet, dass er von seiner Schwester in Saudi-Arabien mit 200 US-Dollar pro Monat unterstützt wird. Ein anderer Verkäufer, dem es wegen der Dürre ähnlich ergangen ist, erhält pro Monat 150 US-Dollar von einem Onkel in Südafrika, der auch noch für zwei seiner Brüder die Semestergebühren an der Universität in Mogadischu finanziert. Ein weiterer Verkäufer hat sich einerseits an einen Onkel in Großbritannien gewandt und ist andererseits mit seiner Familie zurück zu seinen Eltern gezogen, um sich die 20 US-Dollar Miete zu sparen. Vom Onkel in Großbritannien erhält er 250 US-Dollar im Monat (RE 22.7.2022). In Somalia sind soziale Kontakte im Fall von Dürren und anderen Krisen seit Langem eine Quel le der Widerstandsfähigkeit, ein effizienter Teil der Bewältigungsstrategie (Elsamahi/Ochieng/ Bedelian 9.6.2023; vgl. DI 6.2019), die zum Überleben von Haushalten beigetragen hat. Die bei einer Studie am häufigsten angegebenen Unterstützungsquellen sind Familie, Freunde und Nachbarn (24 %), gefolgt von internationalen (15 %) und lokalen NGOs (8 %). Soziale Kontakte haben auch während der letzten Dürre eine entscheidende Rolle gespielt (Elsamahi/Ochieng/ Bedelian 9.6.2023). Ohne die gegenseitige Unterstützung - ohne Teilen - wäre die Katastrophe noch viel größer geworden (Spiegel/Hoffmann 24.9.2022). Die Haushalte haben sich gegen seitig auf vielfältige Weise unterstützt, auf materielle und immaterielle Art, darunter mit Bargeld, 324

Lebensmitteln, Informationen und emotionaler Unterstützung. Oft teilen diejenigen mit mehr sozialen Verbindungen und besserem Zugang zu Ressourcen mit weniger gut vernetzten Haus halten. Der Zusammenhalt erstreckte sich mitunter auch auf externe Hilfe - etwa Bargeldhilfen durch humanitäre Organisationen. Lokale Führer haben Gemeinschaftstöpfe eingerichtet, in welche die Haushalte Teile der erhaltenen Hilfe einzahlen. So wurde einerseits sichergestellt, dass vulnerable Haushalte nicht leer ausgehen, und andererseits wurden derart Spannungen zwischen Haushalten, die Hilfe erhalten, und solchen, die keine Hilfe erhalten, abgemildert. Zu den gefährdeten Gemeindemitgliedern gehören in diesem Zusammenhang z. B. ältere und/oder behinderte Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können, Waisen und Witwen (Elsamahi/Ochieng/Bedelian 9.6.2023). NRC berichtet beispielsweise von einer IDP- Familie, die nach Baidoa geflüchtet ist. Dort siedelte sie sich gezielt in einem Lager an, wohin schon vorher Menschen aus der eigenen Community geflüchtet waren. Ein Nachbar ist in die sem Kontext manchmal ein Dorfbewohner von zu Hause, ein entfernter Verwandter. So entsteht ein Unterstützungssystem (NRC 16.11.2023). Bei einem anderen Beispiel wird hinsichtlich der Überschwemmungen im Rahmen der Deyr-Regenzeit 2023 berichtet, dass die meisten Familien aus dem überfluteten IDP-Lager Horseed-1 in Baidoa bei Verwandten untergekommen sind (UN OCHA 23.11.2023). Neben Familie und Clan helfen hierbei auch andere soziale Verbindungen - seien es Freunde, geschlechtsspezifische oder Jugendgruppen, Bekannte, Berufsgruppen oder religiöse Bünde. Meist ist die Unterstützung wechselseitig. Über diese sozialen Netzwerke können auch Verbin dungen zwischen Gemeinschaften und Instanzen aufgebaut werden, welche Nahrungsmittel, medizinische Versorgung oder andere Formen von Unterstützung bieten. Auch für IDPs stel len solche Netzwerke die Hauptinformationsquelle dar, wo sie z. B. Unterkunft und Nahrung finden können (DI 6.2019). Soziale Unterstützung erfolgt auch über islamische Wohltätigkeits organisationen und NGOs (BS 2024). Generell ist es auch üblich, Kinder bei engen oder fernen Verwandten unterzubringen, wenn eine Familie diese selbst nicht erhalten kann (SIDRA 6.2019a; vgl. OXFAM/Fanning 6.2018). Manchmal werden Kinder auch einfach zu Nachbarn zum Essen geschickt (OXFAM/Fanning 6.2018). Zudem ist in der somalischen Gesellschaft - auch bei den Bantu - die Tradition des Austauschs von Geschenken tief verwurzelt (DI 6.2019). Menschen, die selbst wenig haben, teilen ihre wenigen Habseligkeiten und helfen anderen beim Überleben. Es herrscht eine starke Solidarität (ACCORD 31.5.2021). Ein Gemeindeführer eines Dorfes bei Garoowe erklärt beispielsweise, dass Menschen ihre Verwandten nicht zurücklassen würden. Es wird demnach geteilt, so lange es etwas zu teilen gibt (UN OCHA 23.11.2023). Auch Remissen werden mitunter mit Nachbarn, Verwandten und Freunden geteilt (DI 6.2019). Oft borgen sich Haushalte Geld oder Waren von lokalen Betrieben (Elsamahi/Ochieng/Bedelian 9.6.2023). Selbst Kleinhändlerinnen in IDP- Lagern, die ihre Ware selbst nur auf Kredit bei einem größeren Geschäft angeschafft haben, lassen anschreiben und streichen manchmal die Schulden von noch ärmeren Menschen (RE 19.2.2021). Allerdings profitieren nicht alle von diesen Systemen: Bei einer Studie haben im Jahr 2023 56 % der befragten Haushalte angegeben, über keinerlei Unterstützungsquellen zu verfügen. 85 % gaben an, dass sie es nicht geschafft haben, irgendwo einen Kredit zu bekommen 325