2025-09-09-coi-cms-laenderinformationen-iran-version-10-33ca

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Länderinformationsblätter“

Die Grenzen zwischen Freiheit, Hausarrest und Haft sind in Iran fließend. Politisch als unzuver lässig geltende Personen werden manchmal in „ sichere Häuser“ gebracht, die den iranischen Sicherheitsbehörden unterstehen. Dort werden sie ohne Gerichtsverfahren Monate oder sogar Jahre festgehalten (ÖB Teheran 11.2021). Behandlung von Minderjährigen Minderjährige werden teils mit kriminellen Straftätern zusammengelegt, wodurch Übergriffe nicht selten sind (ÖB Teheran 11.2021). Unter den im Zuge der Niederschlagung der „ Frau, Leben, Freiheit“-Proteste Festgenomme nen befand sich ein großer Anteil an Kindern und jungen Menschen (UNHRC 18.3.2025). Be richten zufolge wurden Kinder dabei zusammen mit Erwachsenen in Haft gehalten (UNHRC 18.3.2025, AI 12.2023) und sie waren den gleichen Mustern von Folter und anderen Miss handlungen, einschließlich sexueller Gewalt, ausgesetzt. Frauen und Mädchen wurden häufig in Haftanstalten festgehalten, die von ausschließlich männlichen Geheimdienst- und Sicher heitskräften geführt wurden, ohne auf ihre geschlechtsspezifischen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen, wodurch sie einem erhöhten Risiko von Vergewaltigung und anderen Formen sexueller Gewalt ausgesetzt waren. Amnesty International dokumentierte Fälle von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen von Schülern und Schülerinnen während ihrer Inhaftierung im Zusam menhang mit den Protesten (AI 12.2023). Kinder, die gemeinsam mit ihren Müttern inhaftiert werden, sind von mangelhafter Ernährung, Gesundheitsversorgung und Bildungsmöglichkeiten betroffen. Nicht vorhandene Basiseinrich tungen in Gefängnissen wirken sich auf diese Kinder besonders aus (UNHRC 12.3.2025). Quellen ■ AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (15.7.2024): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran (Stand: 03. April 2024), https://www.ecoi.net/en/file/local/211 2796/Auswärtiges_Amt,_Bericht_über_die_asyl-_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islami schen_Republik_Iran,_15.07.2024.pdf, Zugriff 25.7.2024 ■ AI - Amnesty International (29.4.2025): Iran: Human rights in Iran: Review of 2024/2025, https: //www.amnesty.org/en/documents/mde13/9275/2025/en/, Zugriff 21.5.2025 ■ AI - Amnesty International (12.2023): „They violently raped me“: Sexual violence weaponized to crush Iran’s „ Women Life Freedom“ uprising, https://www.ecoi.net/en/file/local/2101825/MDE1374 802023ENGLISH.pdf, Zugriff 12.12.2023 ■ DW - Deutsche Welle (6.10.2023): „ Weiße Folter“: Die Friedensnobelpreisträgerin klagt an, https:// www.dw.com/de/weiße-folter-die-friedensnobelpreisträgerin-klagt-an/a-66934529#:~:text=„ White Torture“ heißt das Buch,Folter, die Gefangene ertragen müssen., Zugriff 8.3.2024 ■ FH - Freedom House (2025): Freedom in the World 2025 - Iran, https://freedomhouse.org/country/i ran/freedom-world/2025, Zugriff 10.3.2025 ■ Landinfo/CEDOCA/SEM - Referat für Länderinformationen der Einwanderungsbehörde [Norwegen], Center for Documentation and Research of the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons [Belgien], Staatssekretariat für Migration [Schweiz] (12.2021): IRAN Criminal procedures and documents, https://www.ecoi.net/en/file/local/2064888/joint_coi_report._criminal_pr ocedures_and_documents_20211206.pdf, Zugriff 17.3.2023 ■ Nikpour - Nikpour, Golnar (2024): The Incarcerated Modern. Prisons and Public Life in Iran. Stanford, CA: Stanford University Press. 99

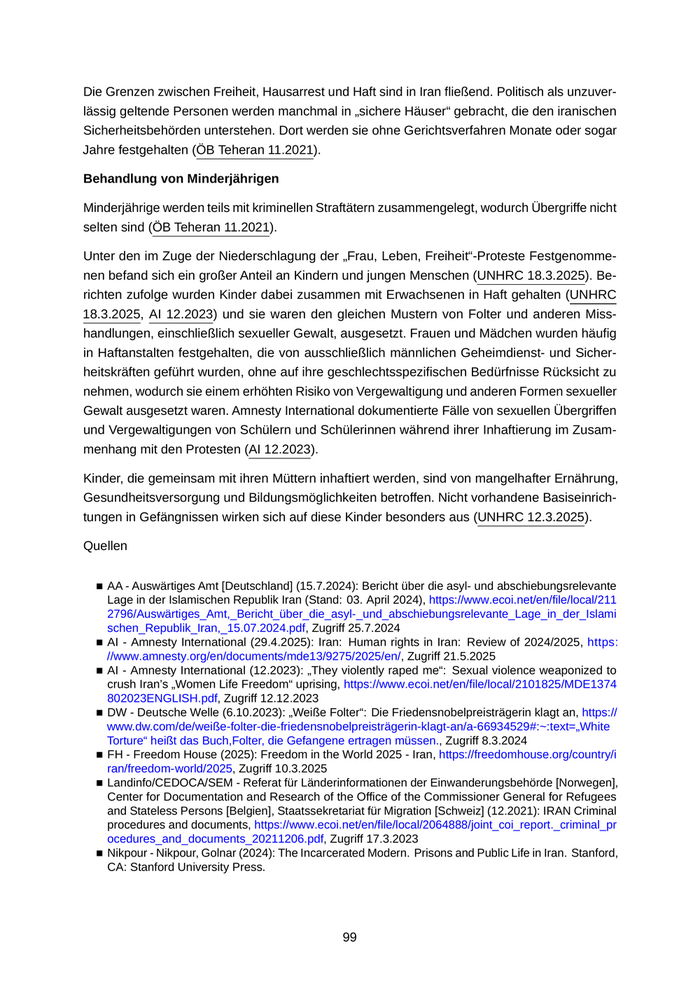

■ ÖB Teheran - Österreichische Botschaft Teheran [Österreich] (11.2021): Asylländerbericht – Islami sche Republik Iran, https://www.ecoi.net/en/file/local/2064921/IRAN_ÖB-Bericht_2021.pdf, Zugriff 7.2.2023 [Login erforderlich] ■ UNHRC - United Nations Human Rights Council (18.3.2025): Consolidated findings of the Independ ent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran*, https://www.ohchr.org/sites/ default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session58/advance-version/a-hrc-58-c rp-1.pdf, Zugriff 22.5.2025 ■ UNHRC - United Nations Human Rights Council (12.3.2025): Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran*, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-r egular/session58/advance-version/a-hrc-58-62-aev.pdf , Zugriff 17.3.2025 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (23.4.2024): 2023 Country Report on Human Rights Practices: Iran, https://www.ecoi.net/de/dokument/2107731.html, Zugriff 3.5.2024 15 Todesstrafe Letzte Änderung 2025-07-17 11:20 Iran ist im weltweiten Vergleich nach China jenes Land, in welchem die Todesstrafe am häu figsten vollzogen wird (FH 2025; vgl. HRW 16.1.2025). Unterschiedliche Quellen berichten von 901 (OHCHR 7.1.2025), 972 (AI 8.4.2025) bzw. 975 Hinrichtungen im Jahr 2024 (IHRNGO 20.2.2025). Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung von in etwa 15% (AI 8.4.2025, IHRNGO 20.2.2025), wobei die Anzahl der Hinrichtungen im Jahr 2015 ähnlich hoch war wie 2024, dann bis 2020 sank und sich seitdem mehr als verdreifacht hat [Anm.: s. Grafik unten] (IHRNGO 20.2.2025). Die iranischen Behörden veröffentlichen keine offiziellen Statistiken zur Anzahl der Todesurteile und Hinrichtungen, sodass auf Schätzungen zurückgegriffen werden muss (UNHRC 12.3.2025; vgl. IHRNGO 20.2.2025). 2024 wurden weniger als 10% der von IHRNGO gezählten Hinrichtungen von den Behörden öffentlich bekannt gegeben (IHRNGO 20.2.2025). Quelle 3: IHRNGO 20.2.2025 Die Todesstrafe steht auf Mord (wobei die Familie des Opfers gegen Zahlung von Blutgeld auf die Hinrichtung verzichten kann), Sexualdelikte, gemeinschaftlichen Raub, wiederholten 100

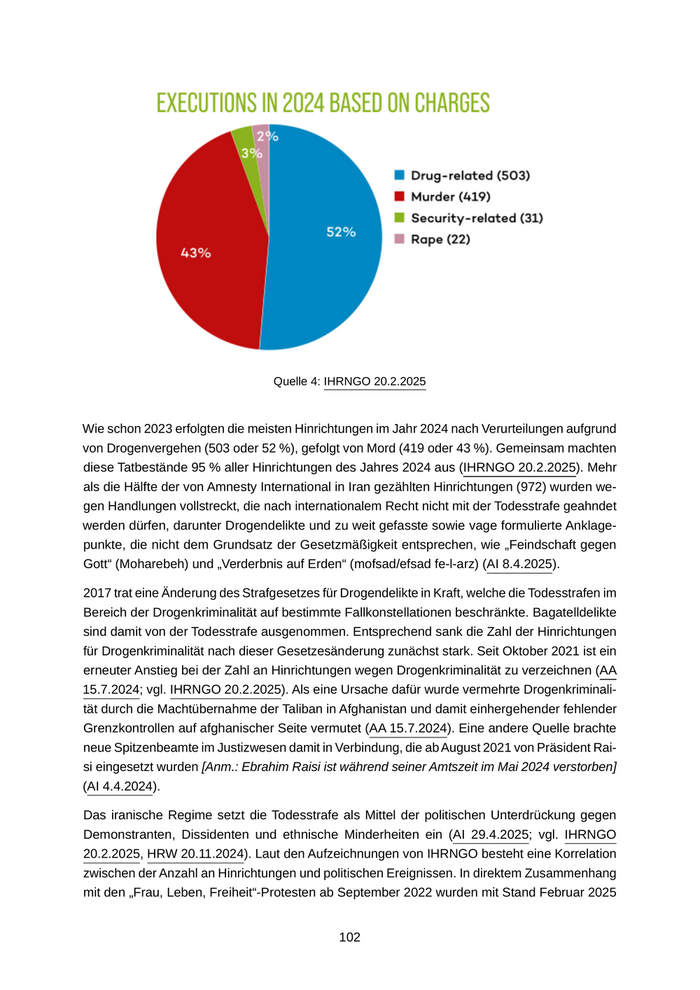

schweren Diebstahl, Drogenschmuggel (nur mehr bei besonders schweren Vergehen), Waf fenaufnahme gegen Gott (mohārebeh ba khoda) und homosexuelle bzw. außereheliche Hand lungen sowie schwerwiegende Verbrechen gegen die Staatssicherheit (ÖB Teheran 11.2021), wie z. B. Spionage, auch terroristische Aktivitäten, Waffenbeschaffung, Hoch- und Landesver rat, Veruntreuung und Unterschlagung öffentlicher Gelder, Bandenbildung, Beleidigung oder Entweihung von heiligen Institutionen des Islams oder heiligen Personen (z. B. durch Missions tätigkeit), Vergewaltigung und Geschlechtsverkehr eines Nicht-Muslims mit einer Muslimin. Auch der Abfall vom Islam (Apostasie) kann mit der Todesstrafe geahndet werden. Nach Kenntnis des Auswärtigen Amts der Bundesrepublik Deutschland ist es jedoch in den letzten 20 Jahren zu keiner Hinrichtung aus diesem Grund gekommen. 2023 wurden erstmals seit langer Zeit drei Männer wegen „ Blasphemie“ und Ehebruch hingerichtet [Anm.: s. dazu auch Kap. Apostasie, Konversion zum Christentum, Proselytismus, Hauskirchen] (AA 15.7.2024). Vergewaltigungs opfer können neben den Tatbeständen der „ Unsittlichkeit“ und des „ unmoralischen Verhaltens“ auch wegen Ehebruchs belangt werden, für das die Todesstrafe verhängt werden kann (US DOS 23.4.2024). Die Todesstrafe wird u. a. auf Straftaten angewandt, die gemäß Völkerrecht nicht zu den „ schwersten Verbrechen“ - interpretiert als vorsätzlichen Mord - zählen (UNHRC 12.3.2025; vgl. IHRNGO 20.2.2025, AI 29.4.2025). Auch wurde die Todesstrafe nach grob un fairen Verfahren und für Handlungen verhängt, die durch das Recht auf Privatsphäre und freie Meinungsäußerung, Religions- oder Weltanschauungsfreiheit eigentlich geschützt sein sollten (AI 29.4.2025). Regierung und NGOs sind bemüht, Hinrichtungen durch die Erleichterung des Blutgeld-Prozes ses zu verhindern. Es werden z. B. mit Spendenaufrufen Blutgelder gesammelt [Anm.: Blutgeld, auch diyah, kann bei sog. qisas-Verbrechen wie Mord zur Anwendung kommen, s. dazu Kap. Rechtsschutz / Justizwesen / Islamische und republikanische Elemente im Justizwesen, Straf recht, Strafzumessungspraxis] (ÖB Teheran 11.2021). Andererseits argumentiert IHRNGO auch, dass das „Auge um Auge“-Prinzip bei qisas-Verbrechen indirekt willkürliche Tötungen durch Pri vatpersonen, beispielsweise in Form von Ehrenmorden, begünstigt (IHRNGO 20.2.2025). Da die Höhe des Blutgelds nach Ermessen festgelegt wird, entsteht außerdem ein zweigleisiges Rechtssystem, in dem wohlhabende Straftäter sich ihre Freiheit erkaufen können, während arme Straftäter wegen solcher sozioökonomischer Diskriminierung mit der Hinrichtung rechnen müs sen. Dies verstößt gegen Artikel 6 Absatz 1 des von Iran ratifizierten Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR), der die willkürliche Entziehung des Lebens verbie tet. Darüber hinaus umgeht diyah die entscheidenden rechtlichen Schutzvorkehrungen gemäß Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 9 Absatz 3 ICCPR, wonach Todesurteile nur auf rechtskräftige Urteile zuständiger Gerichte verhängt werden dürfen (UNHRC 12.3.2025). Nach den Aufzeichnungen von IHRNGO wurden die Hinrichtungen durch die iranische Justiz im Jahr 2024 anteilsmäßig aufgrund der folgenden Vorwürfe vollzogen: 101

Quelle 4: IHRNGO 20.2.2025 Wie schon 2023 erfolgten die meisten Hinrichtungen im Jahr 2024 nach Verurteilungen aufgrund von Drogenvergehen (503 oder 52 %), gefolgt von Mord (419 oder 43 %). Gemeinsam machten diese Tatbestände 95 % aller Hinrichtungen des Jahres 2024 aus (IHRNGO 20.2.2025). Mehr als die Hälfte der von Amnesty International in Iran gezählten Hinrichtungen (972) wurden we gen Handlungen vollstreckt, die nach internationalem Recht nicht mit der Todesstrafe geahndet werden dürfen, darunter Drogendelikte und zu weit gefasste sowie vage formulierte Anklage punkte, die nicht dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit entsprechen, wie „ Feindschaft gegen Gott“ (Moharebeh) und „ Verderbnis auf Erden“ (mofsad/efsad fe-l-arz) (AI 8.4.2025). 2017 trat eine Änderung des Strafgesetzes für Drogendelikte in Kraft, welche die Todesstrafen im Bereich der Drogenkriminalität auf bestimmte Fallkonstellationen beschränkte. Bagatelldelikte sind damit von der Todesstrafe ausgenommen. Entsprechend sank die Zahl der Hinrichtungen für Drogenkriminalität nach dieser Gesetzesänderung zunächst stark. Seit Oktober 2021 ist ein erneuter Anstieg bei der Zahl an Hinrichtungen wegen Drogenkriminalität zu verzeichnen (AA 15.7.2024; vgl. IHRNGO 20.2.2025). Als eine Ursache dafür wurde vermehrte Drogenkriminali tät durch die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und damit einhergehender fehlender Grenzkontrollen auf afghanischer Seite vermutet (AA 15.7.2024). Eine andere Quelle brachte neue Spitzenbeamte im Justizwesen damit in Verbindung, die ab August 2021 von Präsident Rai si eingesetzt wurden [Anm.: Ebrahim Raisi ist während seiner Amtszeit im Mai 2024 verstorben] (AI 4.4.2024). Das iranische Regime setzt die Todesstrafe als Mittel der politischen Unterdrückung gegen Demonstranten, Dissidenten und ethnische Minderheiten ein (AI 29.4.2025; vgl. IHRNGO 20.2.2025, HRW 20.11.2024). Laut den Aufzeichnungen von IHRNGO besteht eine Korrelation zwischen der Anzahl an Hinrichtungen und politischen Ereignissen. In direktem Zusammenhang mit den „ Frau, Leben, Freiheit“-Protesten ab September 2022 wurden mit Stand Februar 2025 102

insgesamt zehn Personen nach Verurteilungen aufgrund von Mord und sicherheitsbezogenen Tatbeständen hingerichtet. Mindestens 13 weitere Protestteilnehmer wurden zum Tod verurteilt und warten auf die Urteilsvollstreckung. IHRNGO bringt darüber hinaus auch Hinrichtungen nach Verurteilungen wegen Drogenvergehen mit politischer Repression in Verbindung (IHRNGO 20.2.2025). So stieg die Anzahl der Todesurteile aufgrund von Drogenvergehen im Jahr 2023 mit 84 % gegenüber dem Vorjahr deutlich. Viele der wegen Drogenvergehen Hingerichteten stammten aus marginalisierten Gruppen und ethnischen Minderheiten, insbesondere jener der Belutschen (IHRNGO 5.3.2024). Die „ Frau, Leben, Freiheit“-Proteste dauerten in Sistan und Belutschistan und den kurdischen Gebieten am längsten an. Gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung sind Angehörige der ethnischen Minderheit der Belutschen unter den aufgrund von Drogenvergehen Hingerichteten auch im Jahr 2024 überrepräsentiert (2-6 % der Gesamtbevölkerung, aber 17 % aller Hinrichtungen wegen Drogenvergehen). Darüber hinaus gehören die aufgrund ihrer politischen Zugehörigkeit Hingerichteten mehrheitlich ethnischen Minderheiten an, insbesondere den Kurden. Das Regime bezeichnet Kritiker aus den Gebie ten der ethnischen Minderheiten oftmals als Separatisten und die Präsenz von bewaffneten Gruppen in diesen Regionen erleichtert es den Behörden zusätzlich, Todesurteile aufgrund von „ Separatismus“ oder „Terrorismus“ auszusprechen. Mindestens zehn Personen, die im Jahr 2024 hingerichtet wurden, standen mit in Iran verbotenen Organisationen in Verbindung. Neun von ihnen waren kurdische politische Gefangene. Kurden sind unter den Hingerichteten aufgrund von sicherheitsbezogenen Tatbeständen deutlich überrepräsentiert (IHRNGO 20.2.2025). Im Rahmen des 12-tägigen Kriegs zwischen Iran und Israel im Juni 2025 fanden gezielte Tötun gen von hochrangigen Vertretern der Revolutionsgarden und von Atomwissenschaftlern statt, die Iran dem israelischen Geheimdienst Mossad zuschrieb (BBC 26.6.2025). Die iranischen Be hörden reagierten mit einer Verhaftungswelle und führten seit dem Beginn des Kriegs mehrere Hinrichtungen aufgrund von Spionagevorwürfen durch. Viele befürchten, dass dies auch ein Mittel ist, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und die Kontrolle über die Bevölkerung zu verschärfen (BBC 26.6.2025; vgl. CHRI 26.6.2025). Iran ist eines der wenigen Länder weltweit, die noch die Todesstrafe für jugendliche Straftäter anwenden, auch wenn dies der UN-Kinderrechtskonvention widerspricht, die Iran unterzeichnet hat (IHRNGO 20.2.2025). Das 2013 verabschiedete iranische Strafgesetzbuch (IStGB) definiert das „Alter der strafrechtlichen Verantwortlichkeit“ für Kinder ausdrücklich als das Alter der Rei fe nach der Scharia, was bedeutet, dass Mädchen über neun Mondjahren und Buben über 15 Mondjahren für eine Hinrichtung infrage kommen, wenn sie wegen hadd- oder qisas-Verbrechen verurteilt werden [Anm.: hadd-Delikte umfassen beispielsweise Unzucht (zina), Waffennahme gegen Gott (mohārebeh ba khoda) oder auch Alkoholkonsum; qisas-Strafen sind Vergeltungs- oder Talionsstrafen, die z. B. bei Mord oder Körperverletzung zur Anwendung kommen, s. Kap. Rechtsschutz / Justizwesen / Islamisches Strafgesetzbuch (IStGB), Strafzumessungspraxis] (IHRNGO 20.2.2025; vgl. UNHRC 9.2.2024). Dabei ist die Verhängung der Todesstrafe ab die sem Alter möglich, die Vollstreckung kann bei Eintritt der Volljährigkeit erfolgen (AA 15.7.2024). Gemäß Artikel 91 IStGB kann ein Richter bei hadd- oder qisas-Vergehen von unter-18-Jähri gen von der Verhängung einer Todesstrafe absehen, wenn Zweifel an der geistigen Reife und 103

Einsicht des Verurteilten bestehen. Laut IHRNGO ist diese Bestimmung vage formuliert und wird inkonsistent angewendet (IHRNGO 20.2.2025). Im Zeitraum 1990-2024 wurden laut Auf zeichnungen von AI insgesamt über 120 Personen hingerichtet, die zum Tatzeitpunkt noch unter 18 Jahre alt waren. Im Jahr 2024 alleine betraf dies zumindest vier Personen (AI 7.4.2025). Zumindest eine im Jahr 2024 hingerichtete Person war zum Tatzeitpunkt erst 16 Jahre alt. Die Vollstreckung des Todesurteils erfolgte nach deren 18. Geburtstag (IHRNGO 20.2.2025). Mindestens 31 der 975 im Jahr 2024 hingerichteten Personen waren Frauen (IHRNGO 20.2.2025). Zwischen 2010 und 2024 wurden insgesamt mindestens 241 Frauen hingerichtet, die meisten nach Anklagen aufgrund von Drogenvergehen oder Mord, wobei rund 70 % der wegen Mordvorwürfen hingerichteten Frauen wegen der Ermordung ihres Partners verurteilt wurden (IHRNGO 6.1.2025). Todesurteile und Hinrichtungen werden weiterhin willkürlich verhängt und vollstreckt, unter Ver letzung des Rechts auf Leben, nachdem vor Revolutionsgerichten grob unfaire Verfahren statt gefunden hatten. Diese Gerichte sind nicht unabhängig, stehen unter dem Einfluss von Sicher heits- und Geheimdiensten und stützen sich regelmäßig auf durch Folter erzwungene „ Geständ nisse“, um Verurteilungen und Todesurteile zu erlassen (AI 8.4.2025). Von Folter waren nicht nur aus politischen Gründen oder wegen sicherheitsbezogener Anklagen Verurteilte betroffen, sondern auch wegen Drogenvergehen Inhaftierte während der Untersuchungsphase, wobei IHRNGO ebenfalls dokumentierte, dass ihnen der Zugang zu einem Anwalt verweigert wurde (IHRNGO 20.2.2025). Alle Todesurteile müssen vom Obersten Gerichtshof bestätigt werden. Darüber hinaus muss der Chef der Judikative alle Qisas-Hinrichtungen vor ihrer Vollstreckung autorisieren. Zwischen dem erstinstanzlichen und dem letztinstanzlichen Todesurteil können Jahre, Monate oder Wochen liegen. Laut Gesetz müssen die Anwälte von Verurteilten 48 Stunden vor Vollstreckung informiert werden. In der Praxis passiert das nicht immer, vor allem bei politischen oder sicherheitsbezo genen Fällen (IHRNGO 20.2.2025). Hinrichtungen erfolgen weiterhin regelmäßig ohne rechtlich vorgeschriebene vorherige Unter richtung der Familienangehörigen (AA 15.7.2024), oder nach nur sehr kurzfristiger Unterrich tung. Die Behörden verweigerten den Familien häufig die Möglichkeit, Bestattungsriten durchzu führen oder rechtzeitig eine unparteiische Autopsie vornehmen zu lassen (USDOS 23.4.2024). Die Herausgabe des Leichnams wird teilweise verweigert oder verzögert (AA 15.7.2024). Während die meisten Hinrichtungen in Gefängnissen vollstreckt werden, fanden 2024 vier Hin richtungen an öffentlichen Orten statt (IHRNGO 20.2.2025; vgl. AI 8.4.2025). Zusätzlich zu vollstreckten Todesurteilen sind auch außergerichtliche Tötungen durch Angehöri ge iranischer Behörden dokumentiert. Laut einer Eingabe des Kurdistan Human Rights Network (KHRN) an den UN-Menschenrechtsrat wurden zwischen Jänner und November 2024 mindes tens 62 kurdische grenzüberschreitende Kuriere (sog. Kolbars) durch Beschuss durch iranische Grenzbeamte oder Explosionen von Landminen getötet. In Belutschistan starben im selben 104

Zeitraum 216 belutschische Treibstofftransporteure bzw. -schmuggler (Sukhtbars) (UNHRC 12.3.2025). Quellen ■ AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (15.7.2024): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran (Stand: 03. April 2024), https://www.ecoi.net/en/file/local/211 2796/Auswärtiges_Amt,_Bericht_über_die_asyl-_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islami schen_Republik_Iran,_15.07.2024.pdf, Zugriff 25.7.2024 ■ AI - Amnesty International (29.4.2025): Iran: Human rights in Iran: Review of 2024/2025, https: //www.amnesty.org/en/documents/mde13/9275/2025/en/, Zugriff 21.5.2025 ■ AI - Amnesty International (8.4.2025): Death sentences and executions in 2024, https://www.amne sty.org/en/documents/act50/8976/2025/en/, Zugriff 21.5.2025 ■ AI - Amnesty International (7.4.2025): Executions of persons who were children at the time of the offence 1990 – 2024, https://www.amnesty.org/en/documents/act50/9239/2025/en/ , Zugriff 21.5.2025 ■ AI - Amnesty International (4.4.2024): „ Don’t Let Them Kill Us“ Iran’s Relentless Execution Crisis Since the 2022 Uprising, https://www.amnesty.ch/de/laender/naher-osten-nordafrika/iran/dok/2024/ massive-zunahme-der-hinrichtungen-amnesty-fordert-moratorium-fuer-todesstrafe/mde-13-786 9-2024-dont-let-them-kill-us-irans-relentless-execution-crisis-since-the-2022-uprising.pdf , Zugriff 4.4.2024 ■ BBC - British Broadcasting Corporation (26.6.2025): Iran carries out wave of arrests and executions in wake of Israel conflict, https://www.bbc.com/news/articles/ce8zv8j563po, Zugriff 30.6.2025 ■ CHRI - Center for Human Rights in Iran (26.6.2025): Iran Launches Sweeping Crackdown: Hundreds Detained, Executions Underway, https://iranhumanrights.org/2025/06/iran-launches-sweeping-cra ckdown-hundreds-detained-executions-underway/ , Zugriff 30.6.2025 ■ FH - Freedom House (2025): Freedom in the World 2025 - Iran, https://freedomhouse.org/country/i ran/freedom-world/2025, Zugriff 10.3.2025 ■ HRW - Human Rights Watch (16.1.2025): World Report 2025 - Iran, https://www.ecoi.net/de/doku ment/2120038.html, Zugriff 22.1.2025 ■ HRW - Human Rights Watch (20.11.2024): Iran: Flurry of New Death Sentences, https://www.hrw. org/news/2024/11/20/iran-flurry-new-death-sentences , Zugriff 11.3.2025 ■ IHRNGO - Iran Human Rights (20.2.2025): Annual Report on the Death Penalty in Iran, https: //iranhr.net/media/files/Rapport_iran_2024-WEB.pdf, Zugriff 10.3.2025 ■ IHRNGO - Iran Human Rights (6.1.2025): Women and the Death Penalty in Iran: a Gendered Perspective, https://iranhr.net/media/files/En_Gender_Perspective_of_the_Death_Penalty_in_Iran_ EN.pdf, Zugriff 21.5.2025 ■ IHRNGO - Iran Human Rights (5.3.2024): 2023 Annual Report on the Death Penalty in Iran: at Least 834 Executions, https://iranhr.net/media/files/Iran_Human_Rights-Annual_Report_2023.pdf, Zugriff 8.3.2024 ■ ÖB Teheran - Österreichische Botschaft Teheran [Österreich] (11.2021): Asylländerbericht – Islami sche Republik Iran, https://www.ecoi.net/en/file/local/2064921/IRAN_ÖB-Bericht_2021.pdf, Zugriff 7.2.2023 [Login erforderlich] ■ OHCHR - Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (7.1.2025): Iran: Rise in executions deeply troubling - UN Human Rights Chief, https://www.ohchr.org/en/press-releases/ 2025/01/iran-rise-executions-deeply-troubling-un-human-rights-chief , Zugriff 21.5.2025 ■ UNHRC - United Nations Human Rights Council (12.3.2025): Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran*, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-r egular/session58/advance-version/a-hrc-58-62-aev.pdf , Zugriff 17.3.2025 ■ UNHRC - United Nations Human Rights Council (9.2.2024): Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran* , **, https://www.ecoi.net/en/file/local/2105262/g2401259.pdf, Zugriff 8.3.2024 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (23.4.2024): 2023 Country Report on Human Rights Practices: Iran, https://www.ecoi.net/de/dokument/2107731.html, Zugriff 3.5.2024 105

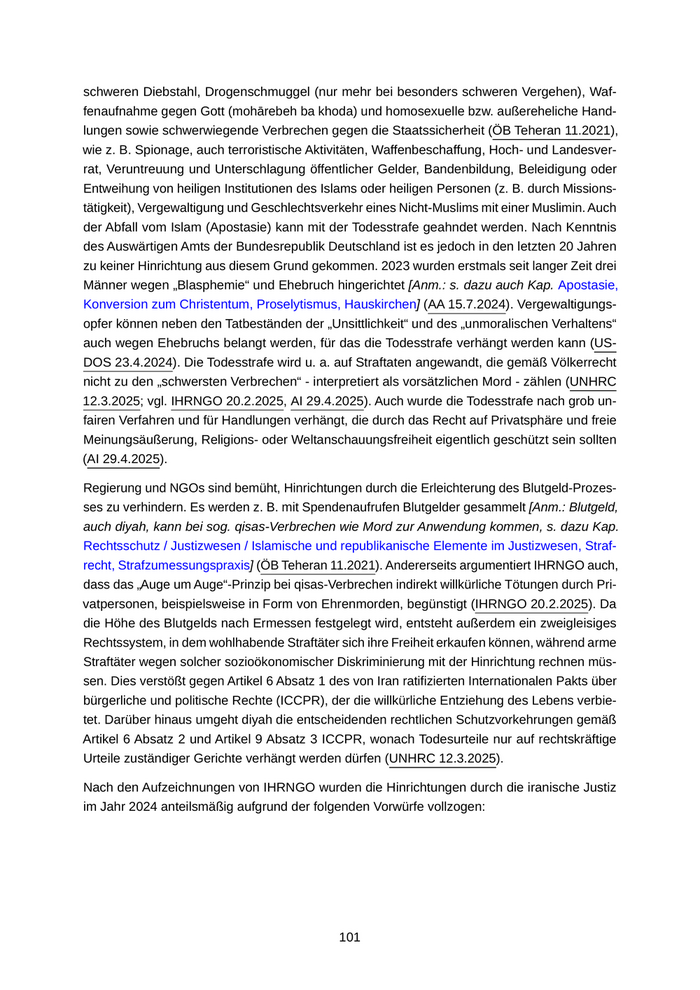

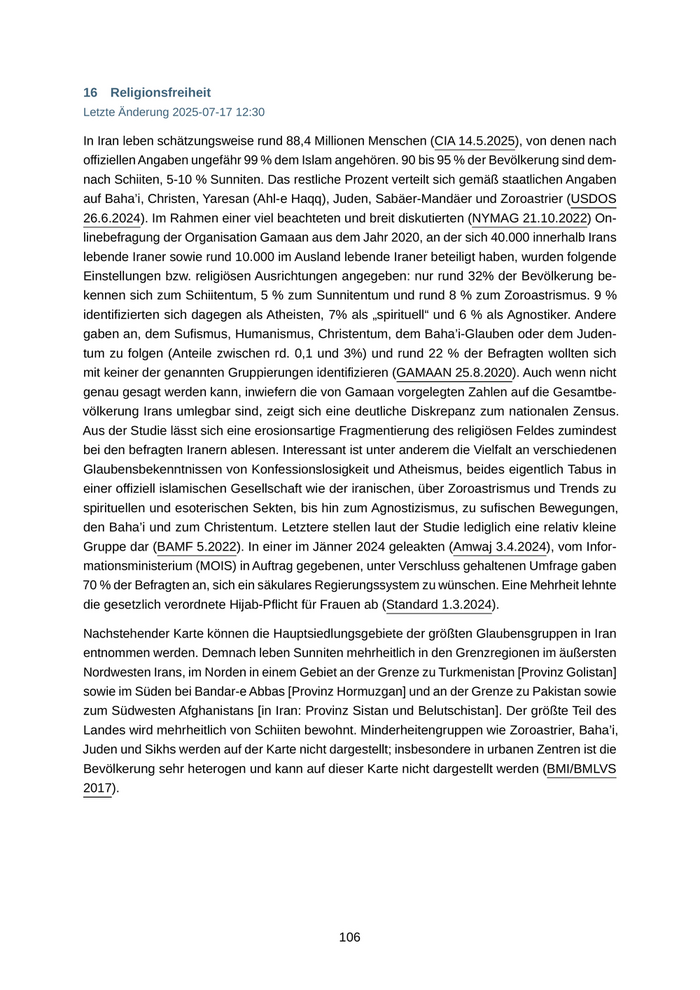

16 Religionsfreiheit Letzte Änderung 2025-07-17 12:30 In Iran leben schätzungsweise rund 88,4 Millionen Menschen (CIA 14.5.2025), von denen nach offiziellen Angaben ungefähr 99 % dem Islam angehören. 90 bis 95 % der Bevölkerung sind dem nach Schiiten, 5-10 % Sunniten. Das restliche Prozent verteilt sich gemäß staatlichen Angaben auf Baha’i, Christen, Yaresan (Ahl-e Haqq), Juden, Sabäer-Mandäer und Zoroastrier (USDOS 26.6.2024). Im Rahmen einer viel beachteten und breit diskutierten (NYMAG 21.10.2022) On linebefragung der Organisation Gamaan aus dem Jahr 2020, an der sich 40.000 innerhalb Irans lebende Iraner sowie rund 10.000 im Ausland lebende Iraner beteiligt haben, wurden folgende Einstellungen bzw. religiösen Ausrichtungen angegeben: nur rund 32% der Bevölkerung be kennen sich zum Schiitentum, 5 % zum Sunnitentum und rund 8 % zum Zoroastrismus. 9 % identifizierten sich dagegen als Atheisten, 7% als „ spirituell“ und 6 % als Agnostiker. Andere gaben an, dem Sufismus, Humanismus, Christentum, dem Baha’i-Glauben oder dem Juden tum zu folgen (Anteile zwischen rd. 0,1 und 3%) und rund 22 % der Befragten wollten sich mit keiner der genannten Gruppierungen identifizieren (GAMAAN 25.8.2020). Auch wenn nicht genau gesagt werden kann, inwiefern die von Gamaan vorgelegten Zahlen auf die Gesamtbe völkerung Irans umlegbar sind, zeigt sich eine deutliche Diskrepanz zum nationalen Zensus. Aus der Studie lässt sich eine erosionsartige Fragmentierung des religiösen Feldes zumindest bei den befragten Iranern ablesen. Interessant ist unter anderem die Vielfalt an verschiedenen Glaubensbekenntnissen von Konfessionslosigkeit und Atheismus, beides eigentlich Tabus in einer offiziell islamischen Gesellschaft wie der iranischen, über Zoroastrismus und Trends zu spirituellen und esoterischen Sekten, bis hin zum Agnostizismus, zu sufischen Bewegungen, den Baha’i und zum Christentum. Letztere stellen laut der Studie lediglich eine relativ kleine Gruppe dar (BAMF 5.2022). In einer im Jänner 2024 geleakten (Amwaj 3.4.2024), vom Infor mationsministerium (MOIS) in Auftrag gegebenen, unter Verschluss gehaltenen Umfrage gaben 70 % der Befragten an, sich ein säkulares Regierungssystem zu wünschen. Eine Mehrheit lehnte die gesetzlich verordnete Hijab-Pflicht für Frauen ab (Standard 1.3.2024). Nachstehender Karte können die Hauptsiedlungsgebiete der größten Glaubensgruppen in Iran entnommen werden. Demnach leben Sunniten mehrheitlich in den Grenzregionen im äußersten Nordwesten Irans, im Norden in einem Gebiet an der Grenze zu Turkmenistan [Provinz Golistan] sowie im Süden bei Bandar-e Abbas [Provinz Hormuzgan] und an der Grenze zu Pakistan sowie zum Südwesten Afghanistans [in Iran: Provinz Sistan und Belutschistan]. Der größte Teil des Landes wird mehrheitlich von Schiiten bewohnt. Minderheitengruppen wie Zoroastrier, Baha’i, Juden und Sikhs werden auf der Karte nicht dargestellt; insbesondere in urbanen Zentren ist die Bevölkerung sehr heterogen und kann auf dieser Karte nicht dargestellt werden (BMI/BMLVS 2017). 106

Quelle 5: BMI/BMLVS 2017 Legende: Laut Verfassung ist Iran eine islamische Republik und der schiitische Zwölfer- oder Ja’afari-Islam ist die offizielle Staatsreligion. Die Verfassung schreibt vor, dass alle Gesetze und Vorschriften auf „ islamischen Kriterien“ und einer offiziellen Auslegung der Scharia beruhen müssen. In der Verfassung heißt es, dass die Bürger alle menschlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen 107

und kulturellen Rechte „ in Übereinstimmung mit islamischen Kriterien“ genießen sollen (USDOS 26.6.2024). Gleichwohl dürfen die in Art. 13 der iranischen Verfassung anerkannten ’Buchreligionen’ (Chris tentum, Judentum und Zoroastrismus) ihren Glauben in ihren Gemeinden relativ frei ausüben. In Fragen des Ehe- und Familienrechts genießen sie verfassungsrechtlich Autonomie (AA 15.7.2024). Die Freiheiten bei der Glaubensausübung sind allerdings von der Auslegung re ligiöser Gelehrter abhängig und die Mehrdeutigkeit bzw. Auslegungsfähigkeit von Gesetzen lassen den Richtern oft Raum für willkürliche Entscheidungen, was die Gefährdung von Min derheitengemeinschaften erhöht (IRWIRE 4.3.2024). Das Recht auf freie Religionsausübung der anerkannten Minderheitenreligionsgemeinschaften wurde nach dem Antritt der Regierung Raisi [2021-2024] zunehmend faktisch eingeschränkt. Dies betrifft in erster Linie Juden, vor allem seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7.10.2023 (AA 15.7.2024). Die von der US-Regierung zur Überwachung der internationalen Religionsfreiheit eingesetzte Kommission USCIRF berichtete u. a. von Vandalenakten gegen jüdische religiöse Stätten im Jahr 2024, sowie davon, dass während der Präsidentschaftswahlen 2024 gesonderte Wahlbüros für Bürger jüdischen Glaubens eingerichtet worden wären, um deren Wahlbeteiligung und Wahlverhalten zu überwachen (USCIRF 1.3.2025). Auch Zoroastrier gelten dem Regime als verdächtig, da die Religion eng mit dem säkularen, monarchistischen Erbe verbunden wird (AA 15.7.2024). Anhänger religiöser Minderheiten unterliegen Beschränkungen beim Zugang zu höheren Staats ämtern. Lediglich schiitische Muslime dürfen in vollem Umfang am politischen Leben teilnehmen (AA 15.7.2024; vgl. MRG 24.11.2022). Sunniten werden v. a. beim beruflichen Aufstieg im öf fentlichen Dienst diskriminiert (ÖB Teheran 11.2021). Die Diskriminierung am Arbeitsplatz ist durch die Praxis desgozinesh institutionalisiert, ein obligatorisches Prüfverfahren, dem sich je der unterziehen muss, der eine Beschäftigung im öffentlichen oder halbstaatlichen Sektor sucht. Dies beinhaltet eine Bewertung der Befolgung des Islam und der Loyalität gegenüber der Islami schen Republik durch die potenziellen Arbeitnehmer (MRG 24.11.2022; vgl. UNHRC 19.3.2024). Die Bewerber müssen dabei das Prinzip der Herrschaft des Rechtsgelehrten (Velayat-e Faqih) anerkennen (UNHRC 19.3.2024), das es im sunnitischen Islam [sowie nicht-islamischen Religio nen] nicht gibt (USDOS 23.4.2024). Die gozinesh-Kriterien schließen nicht nur Anhänger nicht anerkannter Religionen von der Arbeitssuche aus, sondern benachteiligen auch Sunniten und alle, die Ansichten vertreten, die den offiziellen Werten der Islamischen Republik zuwiderlaufen (MRG 24.11.2022; vgl. UNHRC 19.3.2024). Anerkannte religiöse Minderheiten (Zoroastrier, Juden, Christen) werden diskriminiert, haben aber auch gewisse rechtlich garantierte Minderheitenrechte (ÖB Teheran 11.2021). Im Parla ment sind beispielsweise fünf der insgesamt 290 Sitze für ihre Vertreterinnen und Vertreter reserviert: zwei für armenische Christen, einer für Juden, einer für Zoroastrier und einer für as syrische Christen (Zeit Online 19.1.2023; vgl. FH 2025). Angehörige nicht-persischer ethnischer Minderheiten und insbesondere nicht-schiitischer religiöser Minderheiten werden jedoch selten in hohe Regierungsämter berufen, und ihre politische Vertretung ist nach wie vor schwach (FH 2025). 108