2025-09-08-coi-cms-laenderinformationen-somalia-version-8-50fd

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Länderinformationsblätter“

■ Love Does - Love Does (20.10.2023): Stories from the Somalia Safe House, https://lovedoes.org/s tories-from-the-somalia-safe-house , Zugriff 21.6.2024 ■ MBZ - Außenministerium der Niederlande [Niederlande] (6.2023): General country of origin informa tion report on Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2103761/General_COI_report_Somalia_Ju ne_2023.pdf, Zugriff 29.4.2024 ■ ÖB Nairobi - Österreichische Botschaft Nairobi [Österreich] (10.2024): Asylländerbericht zu Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2116331/SOMA_ÖB-Bericht_2024_10.pdf , Zugriff 22.10.2024 [Login erforderlich] ■ Omer2/ALRC - Ahmed Omer 2, Africa Legal Risk Control Ltd (17.3.2023): Somali Family Law & Practice. An Expert Report (Bericht i.A. der österreichischen und deutschen Botschaften in Nairobi); per e-Mail ■ SPA - Somali Public Agenda (1.2021): A comparative review of Somalia’s controversial Sexual Offences Bills, https://somalipublicagenda.org/wp-content/uploads/2021/01/SPA_Governance_Brie fs_11_2021_ENGLISH.pdf, Zugriff 21.6.2024 ■ UNHRCOM - United Nations Human Rights Committee (6.5.2024): Concluding observations on the initial report of Somalia [CCPR/C/SOM/CO/1], https://www.ecoi.net/en/file/local/2108970/G240561 3.pdf, Zugriff 24.5.2024 ■ USDOS - United States Department of State [USA] (22.4.2024): 2023 Country Report on Human Rights Practices - Somalia, https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-p ractices/somalia, Zugriff 23.4.2024 19.2 Mädchen / Frauen - Weibliche Genitalverstümmelung und -Beschneidung (FGM/C) Letzte Änderung 2024-12-03 13:46 Arten bzw. Typen der Beschneidung: Gudniin ist die allgemeine somalische Bezeichnung für Beschneidung – egal ob bei einer Frau oder bei einem Mann (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 65f). Laut einer in Puntland gemachten Studie gibt es auch noch andere Namen für FGM/C, etwa Dhufaanid (Kastration) oder Tolid (Zunähen) (UNFPA 4.2022). In Somalia herrschen zwei Formen von FGM/C vor: a) Einerseits die am meisten verbreitete sogenannte Pharaonische Beschneidung (Gudniin ka Fircooniga), welche weitgehend dem WHO Typ III (Infibulation) entspricht (UNFPA 4.2022; vgl. LIFOS 16.4.2019, S. 13f; HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 66f) und von der somalischen Bevölkerung unter dem - mittlerweile auch dort geläufigen - Synonym „ FGM“ verstanden wird (UNFPA 4.2022; vgl. HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 68). b) Andererseits die Sunna (Gudniinka Sunna) (LIFOS 16.4.2019, S. 13f; vgl. HEART/Crawford/ Ali 2 2015, S. 66f), welche laut einer Quelle generell dem weniger drastischen WHO Typ I entspricht (LIFOS 16.4.2019, S. 13f), laut einer anderen Quelle WHO Typ I und II (AV 2017, S. 29), laut einer dritten Quelle WHO Typ IV (MoHDSL/UNFPA 2021) und schließlich laut einer vierten Quelle eine breite Palette an Eingriffen umfasst (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 41ff/66f). Demnach wird die Sunna nochmals unterteilt in die sog. große Sunna (Sunna Kabir) und die kleine Sunna (SunnaSaghir); es gibt auch Mischformen (LIFOS 16.4.2019, S. 14f; vgl. HEART/ Crawford/Ali 2 2015, S. 41ff/66f). De facto kann laut Quellen unter dem Begriff „ Sunna“ jede Form – von einem kleinen Schnitt bis hin zur fast vollständigen pharaonischen Beschneidung – gemeint sein, die von der traditionellen Form von FGM (Infibulation) abweicht (FIS 5.10.2018, S. 30; vgl. LIFOS 16.4.2019, S. 39). Aufgrund der Problematik, dass es keine klare Definition der Sunna gibt (LIFOS 16.4.2019, S. 14f; vgl. FIS 5.10.2018, S. 31), wissen Eltern laut einer Quelle oft gar nicht, welchen Eingriff die Beschneiderin genau durchführen wird (LIFOS 16.4.2019, 249

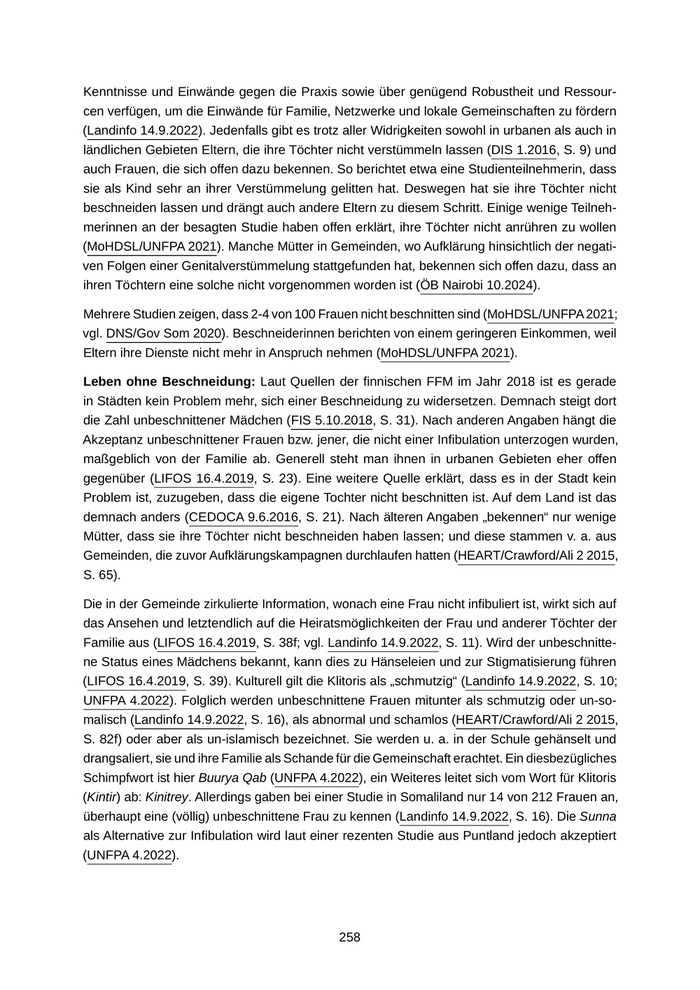

S. 14f). Allgemein wird die Sunna von Eltern und Betroffenen als harmlos erachtet, mit dieser Form werden nur geringfügige gesundheitliche Komplikationen in Zusammenhang gebracht (UNFPA 4.2022). Bei einer Studie aus Somaliland wird die Sunna hingegen als WHO Typ IV bezeichnet („ … an dere verletzende Prozeduren an den weiblichen Genitalien für nicht-medizinische Zwecke, z. B. einstechen, durchstechen, einritzen, ausschaben, verätzen.“). Teilnehmer der Studie beschrei ben zwei Arten der Sunna: Einerseits jene Form, bei welcher eine eingeschränkte Beschneidung („ SmallCut“) sowie ein Vernähen mit ein oder zwei Stichen erfolgt; andererseits eine mildere Form, bei welcher die Klitoris mit einer Nadel eingestochen wird und keine weiteren Misshand lungen erfolgen - insbesondere kein Vernähen (MoHDSL/UNFPA 2021). Dahingegen beschreiben Crawford und Ali für Somalia folgende Formen von FGM/C (HEART/ Crawford/Ali 2 2015, S. 66ff): 250

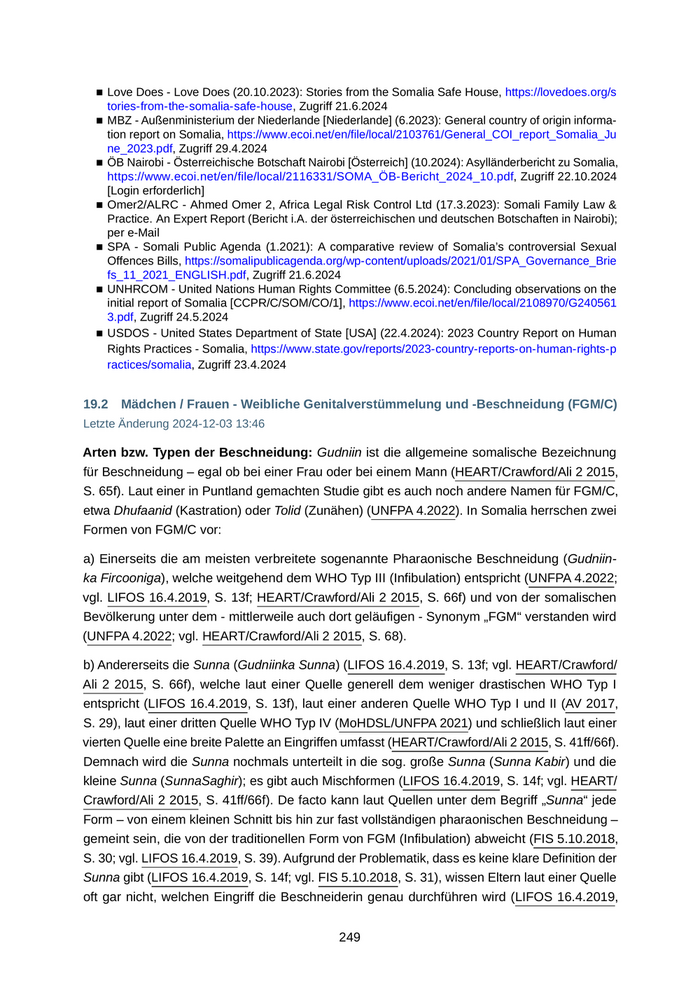

Quelle 20: HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 66ff Prävalenz [siehe auch Unterkapitel]: FGM ist in Somalia auch weiterhin weit verbreitet (USDOS 22.4.2024; vgl. AA 23.8.2024) und bleibt die Norm (Landinfo 14.9.2022, S. 16). Lange Zeit wurde die Zahl betroffener Frauen mit 98 % angegeben. Diese Zahl ist laut somalischem Gesundheits ministerium bis 2015 auf 95 % und bis 2018 auf 90 % gefallen (FIS 5.10.2018, S. 29). UN News berichtet von „ mehr als 90 %“ (UNN 4.2.2022). Gemäß einer Studie aus dem Jahr 2017 sind rund 13 % der 15-17-jährigen Mädchen nicht beschnitten (STC 9.2017). In der Altersgruppe von 15-49 Jahren liegt die Prävalenz hingegen bei 98 %, jene der Infibulation bei 77 %, wie eine andere Studie besagt (BMC/Yussuf/et al. 2020, S. 1f). Laut einer anderen Quelle sind 88 % der 251

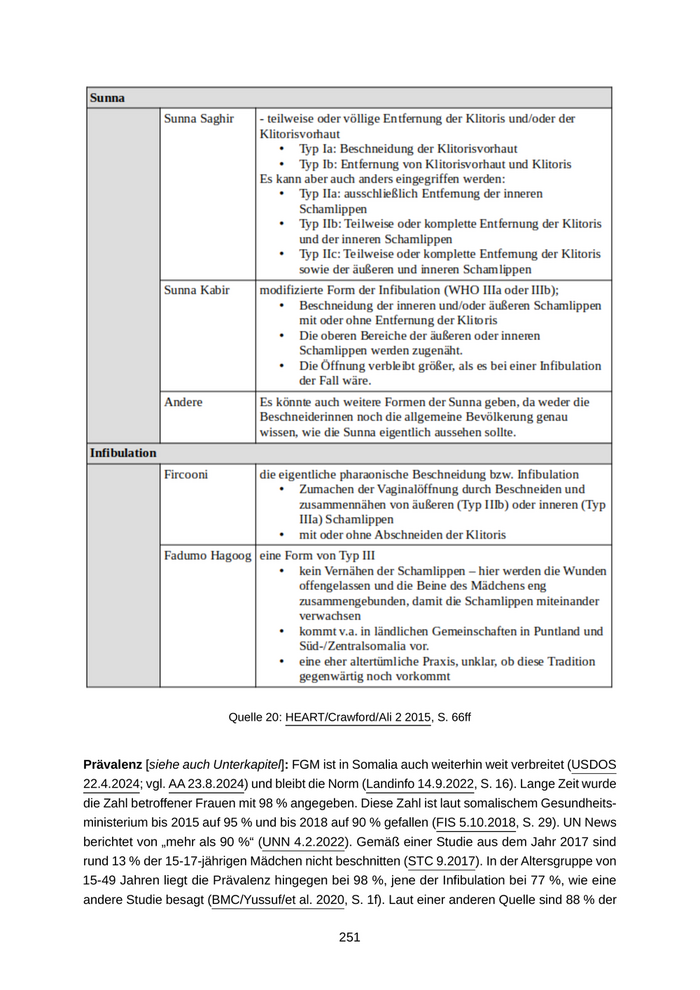

5-9-jährigen Mädchen bereits beschnitten oder verstümmelt (CARE 4.2.2022). Insgesamt gibt es diesbezüglich nur wenige aktuelle Daten. Generell ist von einer Rückläufigkeit auszugehen (LIFOS 16.4.2019, S. 19f; vgl. STC 9.2017). Quelle 21: (STC 9.2017) Trend weg von der Infibulation und hin zu Sunna[siehe auch Unterkapitel]: Die Infibulation ist insgesamt zurückgedrängt worden, dies wird von zahlreichen Quellen bestätigt (Omer2/ ALRC 17.3.2023; vgl. HEART/Crawford/Ali 2 2015; FGMCRI o.D.; Landinfo 14.9.2022; LIFOS 16.4.2019, S. 14f/39; DIS 1.2016, S. 7; FIS 5.10.2018, S. 30f; PC/Powell/Yussuf 1.2018, S. 22ff; BMC/Yussuf/et al. 2020, S. 1f). Der Trend geht in Richtung Sunna (UNFPA 4.2022): Quelle 22: DNS/Gov Som 2020, S. 220 252

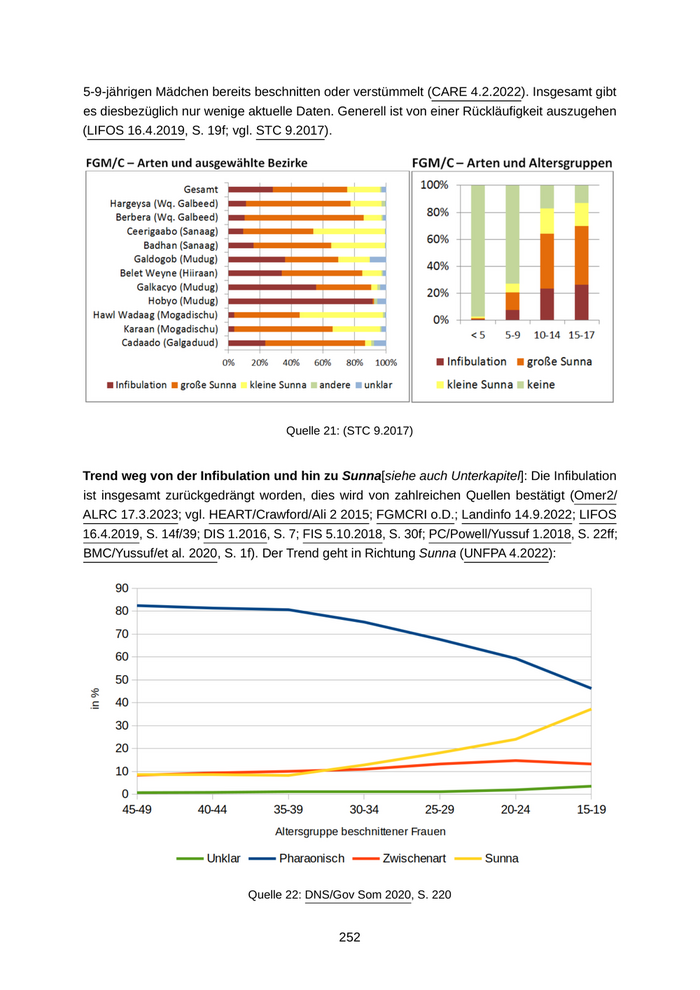

Sowohl der finanzielle wie auch der Bildungshintergrund spielen bei der Entscheidung hinsicht lich der Form des Eingriffs eine Rolle: Quelle 23: DNS/Gov Som 2020, S. 214 Hinsichtlich geografischer Verbreitung scheint die Infibulation 2006 in Süd-/Zentralsomalia mit 72 % am wenigsten verbreitet gewesen zu sein; in Puntland war sie mit 93 % am verbreitetsten (LIFOS 16.4.2019, S. 21). Es wird davon ausgegangen, dass die Rate an Infibulationen in länd lichen Gebieten höher ist als in der Stadt (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 69). Viele Menschen – v. a. in städtischen Gebieten – erachten die extremeren Formen von FGM zunehmend als inakzeptabel, halten aber an Typ I fest (UNICEF 29.6.2021; vgl. UNFPA 4.2022), der gesell schaftlich auf Akzeptanz trifft (Landinfo 14.9.2022). So werden in Mogadischu junge Mädchen nicht mehr der Infibulation, sondern hauptsächlich der Sunna ausgesetzt (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 70). Eine Rolle spielen hierbei religiöse Überlegungen. Bei einer Studie in Somaliland haben religiöse Führer angegeben, dass alle Rechtsschulen des Islam die Infibulation bzw. die pharaonische Beschneidung verbieten. Demgegenüber ist die Sunna gemäß der in Somalia am meisten verbreiteten Shafi’i-Schule obligatorisch, während z. B. die Hanafiya eine Beschneidung zwar zulässt, diese aber nicht fordert (MoHDSL/UNFPA 2021). Gesellschaft [siehe auch Unterkapitel]: Außerdem sprachen sich in einer Umfrage aus dem Jahr 2017 42,6 % gegen die Tradition von FGM aus (AV 2017, S. 19). Allerdings gaben nur 15,7 % an, dass in ihrer Gemeinde („ Community“) FGM nicht durchgeführt wird (AV 2017, S. 25). Bei einer Studie im Jahr 2015 wendete sich die Mehrheit der Befragten gegen die Fortführung der Infibulation, während es kaum Unterstützung für eine völlige Abschaffung von FGM gab (CEDOCA 9.6.2016, S. 7). Die Unterstützung für FGM/C ist jedenfalls gesunken (BMC/Yussuf/ et al. 2020, S. 2). Zum Beispiel wurden in Cadaado (Mudug) im November 2020 nur noch 28 von 278 Eingriffen als Infibulation ausgeführt, im Dezember waren es 22 von 222. Dahingegen sind es Anfang 2019 noch über 200 Infibulationen pro Monat gewesen. Auch hier hat sich die Sunna durchgesetzt (RE 15.2.2021). Bei der Bewertung dieses Trends muss aber berücksichtigt werden, dass in manchen Fällen davon auszugehen ist, dass einfach nur nicht so weit zugenäht 253

wird wie früher; der restliche Eingriff aber de facto einer Infibulation entspricht - und trotzdem von den Betroffenen als Sunna bezeichnet wird (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 70). Wer eine Beschneidung veranlasst bzw. entscheidet: Nach Angaben mehrerer Quellen liegt üblicherweise die Entscheidung darüber, ob eine Beschneidung stattfinden soll, bei der Mut ter (FIS 5.10.2018, S. 30; vgl. CEDOCA 9.6.2016, S. 17f; Landinfo 14.9.2022, S. 11; HEART/ Crawford/Ali 2 2015, S. 85; MoHDSL/UNFPA 2021). Der Vater hingegen wird wenig eingebunden (Landinfo 14.9.2022, S. 11; vgl. HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 85) bzw. wird die Entscheidung „ manchmal“ gemeinsam getroffen (MoHDSL/UNFPA 2021). Laut einer Quelle geht es bei die ser Entscheidung aber weniger um das „ ob“ als vielmehr um das „ wie und wann“ (Landinfo 14.9.2022, S. 11). Eine Studie aus dem Jahr 2022 in Puntland bestätigt, dass Mütter die Ent scheidung hinsichtlich von FGM und Väter jene hinsichtlich der Beschneidung der Söhne treffen. Tendenziell können Väter neuerdings mehr Mitsprache halten. Insgesamt ist es aber die Mutter, die für die Jungfräulichkeit, Reinheit und Ehefähigkeit ihrer Töchter verantwortlich ist (UNFPA 4.2022). Es kann zu – teils sehr starkem – psychischem Druck auf eine Mutter kommen, damit eine Tochter beschnitten wird. Um eine Verstümmelung zu vermeiden, kommt es auf die Standhaf tigkeit der Mutter an. Spricht sich auch der Kindesvater gegen eine Verstümmelung aus, und bleibt dieser standhaft, dann ist es leichter, dem psychischen Druck seitens der Gesellschaft und gegebenenfalls durch die Familie standzuhalten (DIS 1.2016, S. 8ff). Manchmal wird der Vater von der Mutter bei der Entscheidung übergangen (UNFPA 4.2022; vgl. LIFOS 16.4.2019, S. 25f/42f) oder aber eine vermeintlich gemeinsame Entscheidung für eine mildere Sunna wird nachträglich von der Mutter - ohne Wissen des Vaters - zu einer Infibulation „ korrigiert“ (MoH DSL/UNFPA 2021). Nach anderen Angaben liegt es an den Eltern, darüber zu entscheiden, welche Form von FGM an der Tochter vorgenommen wird. Manchmal halten Großmütter oder andere weibliche Verwandte Mitsprache. In ländlichen Gebieten können Großmütter eher Ein fluss ausüben (LIFOS 16.4.2019, S. 25f/42f; vgl. FIS 5.10.2018, S. 30). Dort ist es mitunter auch schwieriger, FGM infrage zu stellen (FIS 5.10.2018, S. 30f). Gemäß Angaben anderer Quel len sind Großmütter oft maßgeblich in die Entscheidung involviert (Landinfo 14.9.2022, S. 11; vgl. MoHDSL/UNFPA 2021; HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 85) bzw. üben sie signifikanten Ein fluss aus (UNFPA 8.10.2023). Laut anderen Angaben kann es vorkommen, dass eine Mutter bei weiblichen Verwandten Ratschläge einholt (UNFPA 4.2022). In einer somaliländischen Studie wird angegeben, dass Mütter die Schlüsselrolle spielen, an zweiter Stelle stehen die Großmütter. Manchmal fordern Mädchen auch selbst eine Beschneidung ein (MoHDSL/UNFPA 2021). Dass Mädchen ohne Einwilligung der Mutter von Verwandten einer FGM unterzogen werden, ist zwar nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich. Keine Quelle des Danish Immigration Ser vice konnte einen derartigen Fall berichten (DIS 1.2016, S. 10ff). Quellen der schwedischen COI-Einheit Lifos nennen als diesbezüglich annehmbare Ausnahme (theoretisch) den Fall, dass ein bei den Großeltern lebendes Kind von der Großmutter FGM zugeführt wird, ohne dass es dazu eine Einwilligung der Eltern gibt (LIFOS 16.4.2019, S. 26). 254

Motivation: Der Hauptantrieb, weswegen Mädchen weiterhin einer FGM/C unterzogen werden, ist der Druck, sozialen Erwartungen und Normen gerecht zu werden (MoHDSL/UNFPA 2021; vgl. HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 82). FGM gilt als Tradition, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die somalische Kultur gelten die „ drei weiblichen Schmerzen“ als integraler Bestandteil des Frauseins: Die Beschneidung, die Hochzeitsnacht und das Gebären. Nicht zuletzt glauben viele Frauen, dass die Beschneidung im Islam verpflichtend vorgesehen ist (MoHDSL/UNFPA 2021). Frauen fürchten sich vor einem gesellschaftlichen Ausschluss und vor Diskriminierung - ihrer selbst und ihrer Töchter. Eine Beschneidung bringt hingegen soziale Vorteile und sichert der Fa milie und dem Mädchen die Integration in die Gesellschaft (UNFPA 4.2022; vgl. MoHDSL/UNFPA 2021). So gibt es etwa Berichte über erwachsene Frauen, die sich einer Infibulation unterzogen haben, da sie sich durch (sozialen) Druck dazu gezwungen sahen (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 73). Es herrscht die Angst vor Stigmatisierung und Diskriminierung (MoHDSL/UNFPA 2021). Mitunter üben nicht-beschnittene Mädchen aufgrund des gesellschaftlichen Drucks selbst Druck auf Eltern aus, damit die Verstümmelung vollzogen wird (UNFPA 4.2022; vgl. MoHDSL/UNFPA 2021; HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 83; LIFOS 16.4.2019, S. 42f/26; ACCORD 31.5.2021, S. 41). Die Beschneidung wird als Ehre für ein Mädchen erachtet, als Investition in die Zukunft. Das Mäd chen wird dadurch von der Gesellschaft akzeptiert, gilt als züchtig und verheiratbar und gewähr leistet voreheliche Jungfräulichkeit (MoHDSL/UNFPA 2021; vgl. LIFOS 16.4.2019, S. 38f; Land info 14.9.2022, S. 11). Außerdem gilt eine Infibulation als ästhetisch (Landinfo 14.9.2022, S. 10; vgl. UNFPA 4.2022). Durchführung: Die Mehrheit der Beschneidungen wird von traditionellen Beschneiderinnen (Guddo) vorgenommen (MoHDSL/UNFPA 2021). Mädchen werden zunehmend von medizini schen Fachkräften beschnitten (UNFPA 4.2022; vgl. MoHDSL/UNFPA 2021; FGMCRI o.D.). Bei einer Studie in Somaliland gaben nur 5 % der Mütter an, selbst von einer Fachkraft beschnitten worden zu sein; bei den Töchtern waren es hingegen schon 33 % (Landinfo 14.9.2022, S. 11). Diese „ Medizinisierung“ von FGM/C ist v. a. im städtischen Bereich und bei der Diaspora an gestiegen (UNICEF 29.6.2021; vgl. MoHDSL/UNFPA 2021) und in erster Linie dann, wenn die Eltern nur eine Sunna durchführen lassen wollen (MoHDSL/UNFPA 2021). FGM/C erfolgt also zunehmend im medizinischen Bereich – in Spitälern, Kliniken oder auch bei Hausbesuchen. In Mogadischu gibt es sogar Straßenwerbung für „ FGM Clinics“. Insgesamt sind die Ausführen den aber immer noch oft traditionelle Geburtshelferinnen, Hebammen und Beschneiderinnen (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 73f). Der Eingriff wird an Einzelnen oder auch an Gruppen von Mädchen vorgenommen. In ländlichen Gebieten Puntlands und Somalilands üblicherweise in Gruppen. Auch in Mogadischu ist das die übliche Praxis. Oft gibt es danach für die Mädchen eine Feier (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 73f). Auch eine somaliländische Quelle berichtet, dass die Beschneidung mit einer Feier in der Nachbarschaft verbunden ist (MoHDSL/UNFPA 2021). Eine traditionelle Beschneiderin verlangt 255

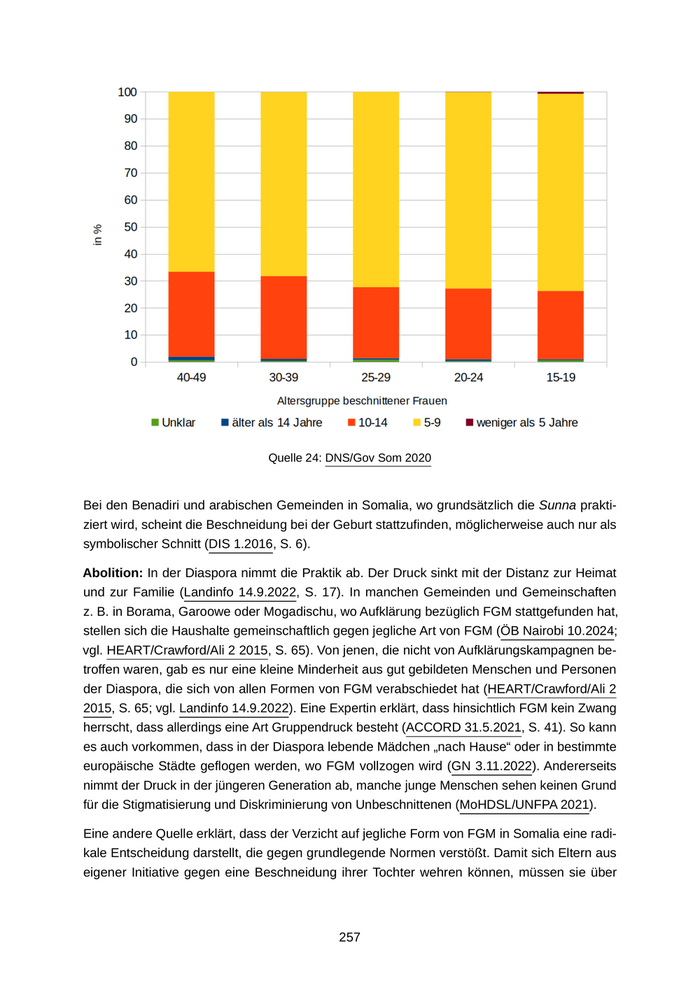

üblicherweise 20 US-Dollar für einen Eingriff, bei finanzschwachen Familien kann dieser Preis auf 5 US-Dollar reduziert werden (UNFPA 4.2022). Alter bei der Beschneidung: Diesbezüglich gibt es unterschiedliche Angaben. Die meisten Quellen der schwedischen COI-Einheit Lifos sowie UNFPA nennen ein Alter von 5-10 bzw. 5- 9 Jahren (LIFOS 16.4.2019, S. 20/39; vgl. UNFPA 8.10.2023). Eine größere Studie aus dem Jahr 2020 nennt für Somalia folgende Zahlen: 71 % der Frauen im Alter von 15-49 Jahren ist im Alter von 5-9 Jahren beschnitten worden, 28 % im Alter von 10-14 Jahren und jeweils unter 1 % unter 5 und über 15 Jahren (DNS/Gov Som 2020). UNICEF wiederum nennt ein Alter von 4-14 Jahren als üblich; die NGO IIDA gibt an, dass die Beschneidung üblicherweise vor dem achten Geburtstag erfolgt (CEDOCA 9.6.2016, S. 6). Eine Studie aus dem Jahr 2017 nennt für ganz Somalia die Gruppe der 10-14-Jährigen (STC 9.2017), dieses Alter erwähnt auch eine NGO (FGMCRI o.D.). Eine andere Quelle nennt ein Alter von 10-13 Jahren (AA 23.8.2024). Gemäß einer Quelle werden Mädchen, welche die Pubertät erreicht haben, nicht mehr einer FGM unterzogen, da dies gesundheitlich zu riskant ist. Hat ein Mädchen die Pubertät erreicht, fällt demnach auch der Druck durch die Verwandtschaft weg (DIS 1.2016, S. 11). Laut einer Quelle sind aus der Diaspora zum Zwecke von FGM nach Somalia geschickte Mädchen meist älter als allgemein üblich (Landinfo 14.9.2022). In Puntland und Somaliland erfolgt die Beschneidung laut einer Studie aus dem Jahr 2011 meist im Alter von 10-14 Jahren (LIFOS 16.4.2019, S. 20). Eine Studie aus dem Jahr 2022 hingegen besagt für Puntland, dass Mädchen bis zum 13. Geburtstag der Praktik unterzogen sein müssen, wenn die Mutter Hänseleien entgehen will (UNFPA 4.2022). In einer Studie aus dem Jahr 2020 werden für Somaliland folgende Zahlen genannt: 57 % der Mädchen wurden im Alter von 5-9 Jahren beschnitten, 41 % zwischen 10 und 14 Jahren, 1 % noch danach (MoPNDSL 2021). Eine Quelle erklärt, dass das Beschneidungsalter immer weiter sinkt (CARE 4.2.2022). Auch in der Studie aus dem Jahr 2020 ist dieser Trend zu erkennen [siehe Grafik unten]. Unter den 40-49-jährigen Frauen wurden 67 % im Alter von 5-9 Jahren beschnitten, bei der Gruppe der 15-19-jährigen sind es hingegen 73 % (DNS/Gov Som 2020). Auch in Somaliland ist das Alter im Zuge des Wechsels hin zur Sunna laut Angaben einer Quelle auf 5-8 Jahre gesunken (PC/ Powell/Yussuf 1.2018, S. 22). In den Zahlen einer Studie aus dem Jahr 2020 ist ein derartiger Trend hingegen nicht ablesbar (MoPNDSL 2021). 256

Quelle 24: DNS/Gov Som 2020 Bei den Benadiri und arabischen Gemeinden in Somalia, wo grundsätzlich die Sunna prakti ziert wird, scheint die Beschneidung bei der Geburt stattzufinden, möglicherweise auch nur als symbolischer Schnitt (DIS 1.2016, S. 6). Abolition: In der Diaspora nimmt die Praktik ab. Der Druck sinkt mit der Distanz zur Heimat und zur Familie (Landinfo 14.9.2022, S. 17). In manchen Gemeinden und Gemeinschaften z. B. in Borama, Garoowe oder Mogadischu, wo Aufklärung bezüglich FGM stattgefunden hat, stellen sich die Haushalte gemeinschaftlich gegen jegliche Art von FGM (ÖB Nairobi 10.2024; vgl. HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 65). Von jenen, die nicht von Aufklärungskampagnen be troffen waren, gab es nur eine kleine Minderheit aus gut gebildeten Menschen und Personen der Diaspora, die sich von allen Formen von FGM verabschiedet hat (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 65; vgl. Landinfo 14.9.2022). Eine Expertin erklärt, dass hinsichtlich FGM kein Zwang herrscht, dass allerdings eine Art Gruppendruck besteht (ACCORD 31.5.2021, S. 41). So kann es auch vorkommen, dass in der Diaspora lebende Mädchen „ nach Hause“ oder in bestimmte europäische Städte geflogen werden, wo FGM vollzogen wird (GN 3.11.2022). Andererseits nimmt der Druck in der jüngeren Generation ab, manche junge Menschen sehen keinen Grund für die Stigmatisierung und Diskriminierung von Unbeschnittenen (MoHDSL/UNFPA 2021). Eine andere Quelle erklärt, dass der Verzicht auf jegliche Form von FGM in Somalia eine radi kale Entscheidung darstellt, die gegen grundlegende Normen verstößt. Damit sich Eltern aus eigener Initiative gegen eine Beschneidung ihrer Tochter wehren können, müssen sie über 257

Kenntnisse und Einwände gegen die Praxis sowie über genügend Robustheit und Ressour cen verfügen, um die Einwände für Familie, Netzwerke und lokale Gemeinschaften zu fördern (Landinfo 14.9.2022). Jedenfalls gibt es trotz aller Widrigkeiten sowohl in urbanen als auch in ländlichen Gebieten Eltern, die ihre Töchter nicht verstümmeln lassen (DIS 1.2016, S. 9) und auch Frauen, die sich offen dazu bekennen. So berichtet etwa eine Studienteilnehmerin, dass sie als Kind sehr an ihrer Verstümmelung gelitten hat. Deswegen hat sie ihre Töchter nicht beschneiden lassen und drängt auch andere Eltern zu diesem Schritt. Einige wenige Teilneh merinnen an der besagten Studie haben offen erklärt, ihre Töchter nicht anrühren zu wollen (MoHDSL/UNFPA 2021). Manche Mütter in Gemeinden, wo Aufklärung hinsichtlich der negati ven Folgen einer Genitalverstümmelung stattgefunden hat, bekennen sich offen dazu, dass an ihren Töchtern eine solche nicht vorgenommen worden ist (ÖB Nairobi 10.2024). Mehrere Studien zeigen, dass 2-4 von 100 Frauen nicht beschnitten sind (MoHDSL/UNFPA 2021; vgl. DNS/Gov Som 2020). Beschneiderinnen berichten von einem geringeren Einkommen, weil Eltern ihre Dienste nicht mehr in Anspruch nehmen (MoHDSL/UNFPA 2021). Leben ohne Beschneidung: Laut Quellen der finnischen FFM im Jahr 2018 ist es gerade in Städten kein Problem mehr, sich einer Beschneidung zu widersetzen. Demnach steigt dort die Zahl unbeschnittener Mädchen (FIS 5.10.2018, S. 31). Nach anderen Angaben hängt die Akzeptanz unbeschnittener Frauen bzw. jener, die nicht einer Infibulation unterzogen wurden, maßgeblich von der Familie ab. Generell steht man ihnen in urbanen Gebieten eher offen gegenüber (LIFOS 16.4.2019, S. 23). Eine weitere Quelle erklärt, dass es in der Stadt kein Problem ist, zuzugeben, dass die eigene Tochter nicht beschnitten ist. Auf dem Land ist das demnach anders (CEDOCA 9.6.2016, S. 21). Nach älteren Angaben „ bekennen“ nur wenige Mütter, dass sie ihre Töchter nicht beschneiden haben lassen; und diese stammen v. a. aus Gemeinden, die zuvor Aufklärungskampagnen durchlaufen hatten (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 65). Die in der Gemeinde zirkulierte Information, wonach eine Frau nicht infibuliert ist, wirkt sich auf das Ansehen und letztendlich auf die Heiratsmöglichkeiten der Frau und anderer Töchter der Familie aus (LIFOS 16.4.2019, S. 38f; vgl. Landinfo 14.9.2022, S. 11). Wird der unbeschnitte ne Status eines Mädchens bekannt, kann dies zu Hänseleien und zur Stigmatisierung führen (LIFOS 16.4.2019, S. 39). Kulturell gilt die Klitoris als „ schmutzig“ (Landinfo 14.9.2022, S. 10; UNFPA 4.2022). Folglich werden unbeschnittene Frauen mitunter als schmutzig oder un-so malisch (Landinfo 14.9.2022, S. 16), als abnormal und schamlos (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 82f) oder aber als un-islamisch bezeichnet. Sie werden u. a. in der Schule gehänselt und drangsaliert, sie und ihre Familie als Schande für die Gemeinschaft erachtet. Ein diesbezügliches Schimpfwort ist hier Buurya Qab (UNFPA 4.2022), ein Weiteres leitet sich vom Wort für Klitoris (Kintir) ab: Kinitrey. Allerdings gaben bei einer Studie in Somaliland nur 14 von 212 Frauen an, überhaupt eine (völlig) unbeschnittene Frau zu kennen (Landinfo 14.9.2022, S. 16). Die Sunna als Alternative zur Infibulation wird laut einer rezenten Studie aus Puntland jedoch akzeptiert (UNFPA 4.2022). 258