handbuchinformationsfreiheitsgesetz_geschwaerzt

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Leitlinien, Regeln und Handlungsanweisungen zur Informationsfreiheit“

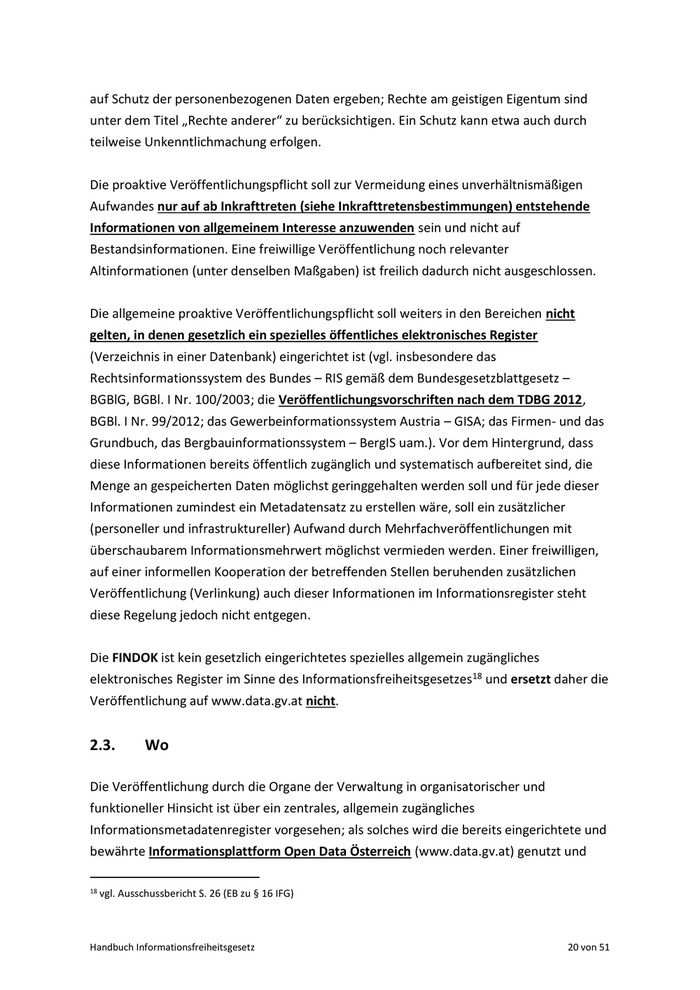

Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 11 von 51 gelten. Die Information ist in dem Fall auch nur insoweit (teilweise) zugänglich zu machen („partial access“ nach Möglichkeit und mit verhältnismäßigem Aufwand12). Verkürzt dargestellt kann somit festgehalten werden, dass eine Veröffentlichung beziehungsweise ein Informationszugang auch nach dem Informationsfreiheitsgesetz nicht vorzunehmen beziehungsweise zu gewähren ist, wenn die Geheimhaltung geboten ist. Die Geheimhaltung ist dann geboten, soweit und solange ein Geheimhaltungsgrund vorliegt und gesetzlich nichts anderes bestimmt ist (Achtung: Interessenabwägung erforderlich). Geheimhaltungsgründe sind (großteils wie auch nach Art. 20 Abs. 3 B-VG): Zu den einzelnen Geheimhaltungsgründen samt Beispielen: • Zwingende integrations- bzw. außenpolitische Gründe sind insbesondere Geheimhaltungsgründe, die sich aus unmittelbar anwendbaren Bestimmungen des EU-Rechts oder der Einhaltung völkerrechtlicher Verpflichtungen ergeben. Ein Beispiel wären Informationen über Verhandlungsstrategien neuer Handelsabkommen. 12 vgl. § 9 Abs. 2. Geheimhaltungsgründe Zwingende integrations- oder außenpolitische Gründe Nationale Sicherheit - umfassende Landesverteidigung Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit Unbeeinträchtigte Vorbereitung einer Entscheidung Abwehr erheblicher wirtschaftlicher oder finanzieller Schäden Überwiegende berechtigte Interessen anderer Datenschutz Berufs-, Geschäfts-, Betriebsgeheimnis Bankgeheimnis Redaktionsgeheimnis Urheberrecht

Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 12 von 51 • Hinsichtlich nationale Sicherheit und umfassende Landesverteidigung – wobei diese beiden Tatbestände terminologisch zu unterscheiden sind – sind primär Informationen zur Gefahrenabwehr von außen, zur Militärischen Landesverteidigung (zum Beispiel militärischer Schutz der Neutralität und Verteidigung der Souveränität), zur Zivilen Landesverteidigung (zum Beispiel Vorsorge zum Schutz der Zivilbevölkerung und lebenswichtiger Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Behörden), zur Wirtschaftlichen Landesverteidigung (zum Beispiel Maßnahmen gegen kriegsbedingte Störungen der Wirtschaft) und zur Geistigen Landesverteidigung (zum Beispiel Maßnahmen zur Förderung und Erhaltung des Wehrwillens der Bevölkerung) zu schützen; Beispiele sind Informationen über Bundesheer-Einsatzpläne, Fähigkeiten von Waffensystemen, Standorteignung zur Errichtung militärischer Anlagen oder die Einsatzbereitschaft des Bundesheers. • Die Geheimhaltungspflicht zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit dient dem Schutz von Informationen über Einsatztaktiken der Sicherheitspolizei, von Informationen zu von Kriminellen zur Tatbegehung verwendeten Mitteln, von Einrichtungen der Daseinsvorsorge und kritischen Infrastruktur (Staatsschutz, Nachrichtendienst, etc.), das Krisenmanagement im eigenen Wirkungsbereich als auch im Zusammenhang mit dem staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagement (SKKM) und im Rahmen des Bundes- Krisensicherheitsgesetzes (B-KSG), von besonders sensiblen Angelegenheiten des Bundeskriminalamts (zum Beispiel Zeugen- und Opferschutz) sowie von Informationen zur außenwirtschaftsrechtlichen Exportkontrolle (zum Beispiel Verkehr mit Verteidigungsgütern). Auch der Schutz der Stabilität des Finanzmarktes kann unter den Geheimhaltungstatbestand der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit subsumiert werden. • Auch eine unbeeinträchtigte Entscheidungsvorbereitung ist zu schützen: Vom Begriff der Entscheidung sind dabei alle Arten der Willensbildung umfasst.13 Die Veröffentlichung bzw. Erteilung von Informationen hat dann nicht zu erfolgen, wenn Zweck bzw. Erfolg des Tätigwerdens vereitelt oder eine unabhängige bzw. ungestörte Beratung und Entscheidungsfindung beeinträchtigt werden würden (Abstimmungs- und Beratungsgeheimnis). Ein Beispiel ist die Entscheidung von Kollegialorganen, wenn zu befürchten ist, dass ohne Geheimhaltung eine objektive kollegiale Entscheidungsfindung nicht erfolgen kann.14 Weitere Beispiele wären Informationen über: − Beratungs- und Sitzungsprotokolle 13 Perthold-Stoitzner, Die Auskunftspflicht der Verwaltungsorgane2 161. 14 Perthold-Stoitzner, Die Auskunftspflicht der Verwaltungsorgane2, S 162 f.

Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 13 von 51 − Erledigungsentwürfe / persönliche Notizen − Laufende behördliche und gerichtliche Verfahren − Laufende Prüfungen, Kontroll- und Aufsichtstätigkeiten − Unangekündigte behördliche Kontrollen − Vorbereitende Tätigkeiten − Achtung: „Ob dieser Geheimhaltungsgrund auch nach Entscheidungsfällung weiter fortbesteht, unterliegt der Beurteilung im Einzelfall. Auch nach Entscheidung kann die Geheimhaltung erforderlich sein, wenn ansonsten der Schutz umgangen oder eine künftige Entscheidungsfindung beeinträchtigt werden würde. • Zur Abwehr erheblicher wirtschaftlicher oder finanzieller Schäden hat die Veröffentlichung bzw. Erteilung von Informationen dann nicht zu erfolgen, wenn diese nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, bspw. dem Unternehmen, einem verbundenen Unternehmen, einem Organ, einer Gebietskörperschaft oder einer gesetzlichen beruflichen Vertretung einen erheblichen Nachteil zuzufügen. Sofern eine Tätigkeit am Markt vorliegt, zählt auch die Wettbewerbsfähigkeit zum abzuwägenden, bspw. der Gebietskörperschaft nicht nur abstrakt drohenden wirtschaftlichen Schaden. Beispiele wären Informationen über: − Planungsvorhaben − Verträge, bei deren Veröffentlichung Vertrauen der Kunden in Verschwiegenheit des Unternehmens erschüttern könnte15 • Überwiegende berechtigte Interessen eines anderen (iSv Art 10 Abs. 2 EMRK) Die Veröffentlichung bzw. Erteilung von Informationen hat dann nicht zu erfolgen, wenn geschützte private Interessen, die das Informationsinteresse überwiegen, gegeben sind. Zu schützen sind alle Interessen aller natürlichen und juristischen Personen. Insbesondere: − Datenschutz Die Erteilung der Information kann nur erfolgen, wenn das Informationsinteresse gegenüber dem Recht auf Datenschutz überwiegt oder in die Datenweitergabe eingewilligt wurde (ein überwiegendes Informationsinteresse kann zum Beispiel bei der Weitergabe von Namen, akad. Grad und dienstliche Kontaktdaten eines Sachverständigen / Gutachters vorliegen). Bei „sensiblen Daten“ (besondere Kategorien personenbezogener Daten gem. Art. 9 der Datenschutz- Grundverordnung wie zum Beispiel Gesundheitsdaten, Religion) ist besonderer Schutz geboten. Es wird dazu auf den Leitfaden der Datenschutzbehörde zum Informationsfreiheitsgesetz mit zahlreichen Beispielen verwiesen. 15 Perthold-Stoitzner, Die Auskunftspflicht der Verwaltungsorgane2, S 158 ff.

Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 14 von 51 − Berufs-, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse Bspw. von ˜rzten, Rechtsanwälten und Angehörigen anderer freier Berufe, Unternehmen. Einzelfallprüfung bei Vergabe öffentlicher Aufträge (evtl. wirtschaftl. Schaden). Konkrete unternehmerische Veranlagungsstrategien und deren Umsetzung bzw. Syndikatsverträge werden unter diesen Geheimhaltungstatbestand fallen. − Bankgeheimnis Dient dem Schutz von Berufs-, Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen von Geschäftskundinnen und -kunden und der Bank sowie Schutz personenbezogener Daten und des Privatlebens privater Kundinnen und Kunden. − Redaktionsgeheimnis (samt Quellenschutz) − Recht am geistigen Eigentum einer betroffenen Person, zum Beispiel Urheberrechte, Patentrechte, Grundrecht auf Privatleben Bei staatsnahen privaten Informationspflichtigen sind Informationen zusätzlich dann nicht zugänglich zu machen, soweit und solange dies zur Abwehr einer Beeinträchtigung von deren Wettbewerbsfähigkeit erforderlich ist.

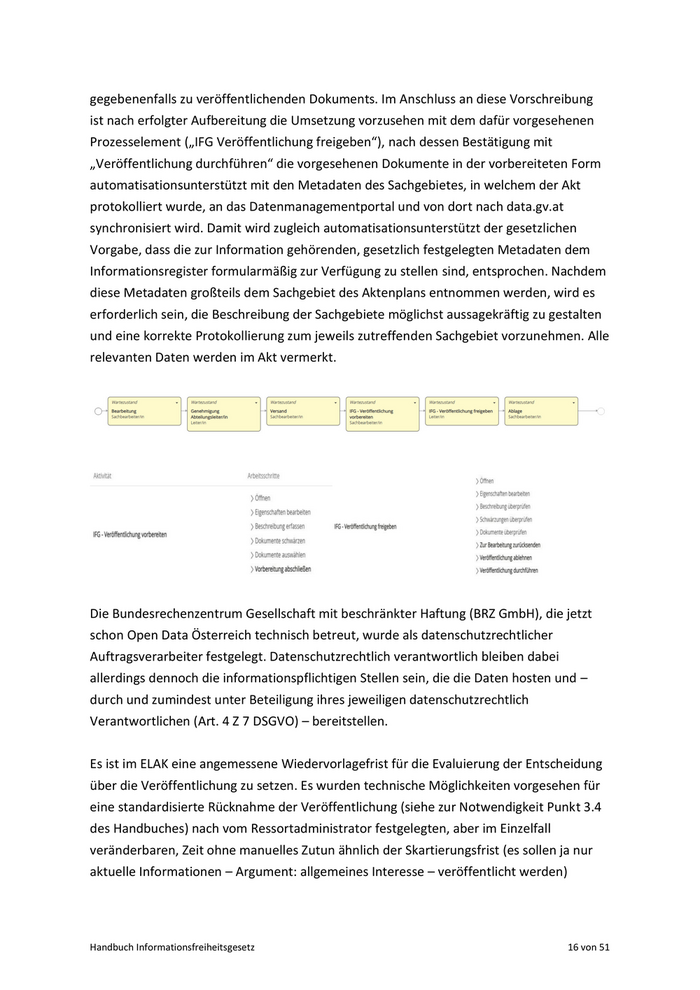

Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 15 von 51 2. Regelungskreis 1: proaktive Information 2.1. Wer Für die Entscheidung über die proaktive Veröffentlichung einer Information von öffentlichem Interesse ist jene Organisationseinheit der Dienststelle (durch den oder unter Beteiligung des jeweiligen datenschutzrechtlich Verantwortlichen) zuständig, die nach der Geschäfts- und Personaleinteilung für die betroffene Materie inhaltlich zuständig ist. Im Falle von Informationen, die im Wege eines Beschaffungsvorganges oder eines sonstigen Vertragsabschlusses entstanden sind, ist dies die jeweilige bedarfstragende Organisationseinheit. Das ist jene Organisationseinheit, die den Nutzen aus einer Beschaffung bzw. aus einem Vertragsabschluss zieht. Zur Unterstützung wird ein Informationsfreiheitskoordinator bzw. eine Informationsfreiheitskoordinatorin (IFK) bestimmt. Anlässlich der Erstellung einer Information im Sinne des IFG ist daher ab 1.9.2025 im Sachverhalt des bezughabenden ELAKs gemäß der Checkliste darzulegen, dass eine Prüfung einer Veröffentlichungspflicht vorgenommen wurde; das begründete Ergebnis der Prüfung ist im Sachverhalt klar zu dokumentieren. Darüber hinaus ist, zur späteren leichteren Auffindbarkeit und zwecks Schaffung von Auswertungsmöglichkeiten, eine entsprechende Beschlagwortung mit Aufnahme der Begriffe „Information zur Veröffentlichung“ oder „Information zur Teilveröffentlichung“ oder „keine proaktive Veröffentlichung“ vorzunehmen (siehe ELAK-Merkblatt). Ergibt die Prüfung, dass begründetermaßen keine Information von allgemeinem Interesse vorliegt, so kann die nachstehend beschriebene Erweiterung des ELAK-Prozesses um die Prozesselemente zum IFG entfallen. In allen anderen Fällen ist wie folgt vorzugehen: Für die Dokumentation der Entscheidung über eine (teilweise) Veröffentlichung oder auch das begründete Unterbleiben einer solchen ist der ELAK jener Personen, welche die Bearbeitung des Dokuments vorgenommen hat, durch eine entsprechende Vorschreibung im ELAK mit dem dafür vorgesehenen Prozesselement („IFG Veröffentlichung vorbereiten“) zur weiteren Veranlassung zu übermitteln mit klarer Bezeichnung des

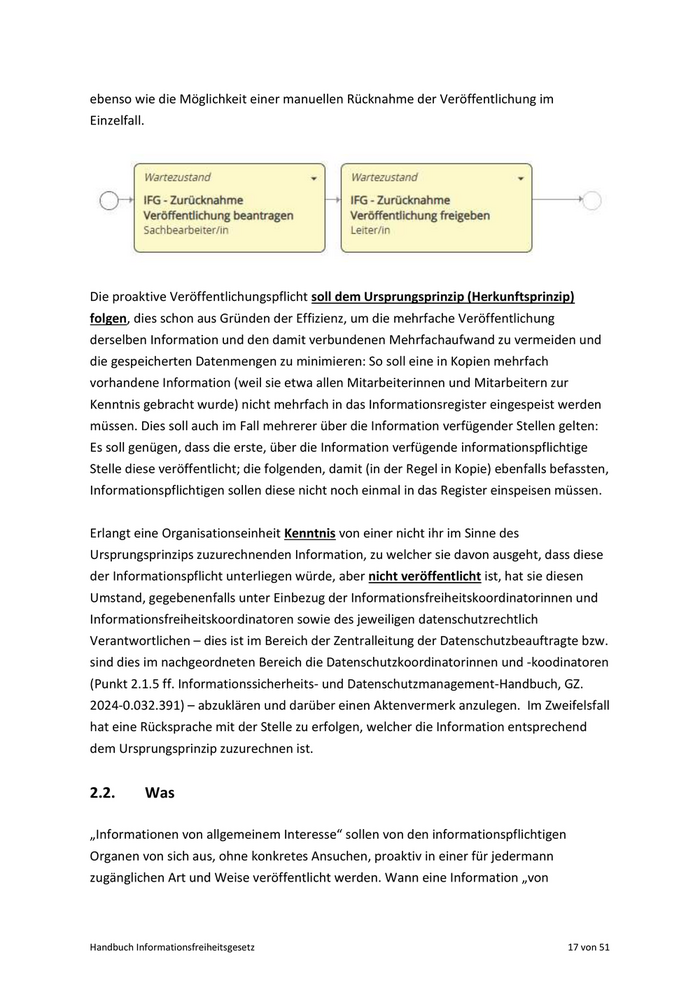

Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 16 von 51 gegebenenfalls zu veröffentlichenden Dokuments. Im Anschluss an diese Vorschreibung ist nach erfolgter Aufbereitung die Umsetzung vorzusehen mit dem dafür vorgesehenen Prozesselement („IFG Veröffentlichung freigeben“), nach dessen Bestätigung mit „Veröffentlichung durchführen“ die vorgesehenen Dokumente in der vorbereiteten Form automatisationsunterstützt mit den Metadaten des Sachgebietes, in welchem der Akt protokolliert wurde, an das Datenmanagementportal und von dort nach data.gv.at synchronisiert wird. Damit wird zugleich automatisationsunterstützt der gesetzlichen Vorgabe, dass die zur Information gehörenden, gesetzlich festgelegten Metadaten dem Informationsregister formularmäßig zur Verfügung zu stellen sind, entsprochen. Nachdem diese Metadaten großteils dem Sachgebiet des Aktenplans entnommen werden, wird es erforderlich sein, die Beschreibung der Sachgebiete möglichst aussagekräftig zu gestalten und eine korrekte Protokollierung zum jeweils zutreffenden Sachgebiet vorzunehmen. Alle relevanten Daten werden im Akt vermerkt. Die Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung (BRZ GmbH), die jetzt schon Open Data Österreich technisch betreut, wurde als datenschutzrechtlicher Auftragsverarbeiter festgelegt. Datenschutzrechtlich verantwortlich bleiben dabei allerdings dennoch die informationspflichtigen Stellen sein, die die Daten hosten und – durch und zumindest unter Beteiligung ihres jeweiligen datenschutzrechtlich Verantwortlichen (Art. 4 Z 7 DSGVO) – bereitstellen. Es ist im ELAK eine angemessene Wiedervorlagefrist für die Evaluierung der Entscheidung über die Veröffentlichung zu setzen. Es wurden technische Möglichkeiten vorgesehen für eine standardisierte Rücknahme der Veröffentlichung (siehe zur Notwendigkeit Punkt 3.4 des Handbuches) nach vom Ressortadministrator festgelegten, aber im Einzelfall veränderbaren, Zeit ohne manuelles Zutun ähnlich der Skartierungsfrist (es sollen ja nur aktuelle Informationen – Argument: allgemeines Interesse – veröffentlicht werden)

Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 17 von 51 ebenso wie die Möglichkeit einer manuellen Rücknahme der Veröffentlichung im Einzelfall. Die proaktive Veröffentlichungspflicht soll dem Ursprungsprinzip (Herkunftsprinzip) folgen, dies schon aus Gründen der Effizienz, um die mehrfache Veröffentlichung derselben Information und den damit verbundenen Mehrfachaufwand zu vermeiden und die gespeicherten Datenmengen zu minimieren: So soll eine in Kopien mehrfach vorhandene Information (weil sie etwa allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht wurde) nicht mehrfach in das Informationsregister eingespeist werden müssen. Dies soll auch im Fall mehrerer über die Information verfügender Stellen gelten: Es soll genügen, dass die erste, über die Information verfügende informationspflichtige Stelle diese veröffentlicht; die folgenden, damit (in der Regel in Kopie) ebenfalls befassten, Informationspflichtigen sollen diese nicht noch einmal in das Register einspeisen müssen. Erlangt eine Organisationseinheit Kenntnis von einer nicht ihr im Sinne des Ursprungsprinzips zuzurechnenden Information, zu welcher sie davon ausgeht, dass diese der Informationspflicht unterliegen würde, aber nicht veröffentlicht ist, hat sie diesen Umstand, gegebenenfalls unter Einbezug der Informationsfreiheitskoordinatorinnen und Informationsfreiheitskoordinatoren sowie des jeweiligen datenschutzrechtlich Verantwortlichen – dies ist im Bereich der Zentralleitung der Datenschutzbeauftragte bzw. sind dies im nachgeordneten Bereich die Datenschutzkoordinatorinnen und -koodinatoren (Punkt 2.1.5 ff. Informationssicherheits- und Datenschutzmanagement-Handbuch, GZ. 2024-0.032.391) – abzuklären und darüber einen Aktenvermerk anzulegen. Im Zweifelsfall hat eine Rücksprache mit der Stelle zu erfolgen, welcher die Information entsprechend dem Ursprungsprinzip zuzurechnen ist. 2.2. Was „Informationen von allgemeinem Interesse“ sollen von den informationspflichtigen Organen von sich aus, ohne konkretes Ansuchen, proaktiv in einer für jedermann zugänglichen Art und Weise veröffentlicht werden. Wann eine Information „von

Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 18 von 51 allgemeinem Interesse“ ist, wird, ebenso wie die Form der Veröffentlichung, in den §§ 2 Abs. 2 und 4 IFG ausgeführt: Information soll jede amtlichen bzw. unternehmerischen Zwecken dienende (das ist jede) Aufzeichnung (Dokument, Akt) eines informationspflichtigen Organs in seinem Wirkungs- bzw. Geschäftsbereich sein. „Amtlich“ bedeutet nicht „behördlich“; auch privatwirtschaftliche Zwecke (so nicht ohnehin „unternehmerisch“) sollen davon umfasst sein. Die Form, in der die Information vorhanden ist, mit anderen Worten das Trägermedium, ob Aufzeichnung oder Speicherung, spielt keine Rolle. Persönliche Aufzeichnungen stellen ebenso wenig „amtliche“ oder „unternehmerische“ Informationen dar wie Vorentwürfe zum ausschließlichen Zweck der persönlichen (nichtamtlichen, nichtunternehmerischen) Verwendung. Die Information muss bereits vorhanden und verfügbar sein (im Sinn der Rsp. des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte [EGMR] zu Art. 10 MRK „ready and available“, vgl. zum Beispiel EGMR 14.4.2009, TÆrsasÆg a SzabadsÆgjogokØrt, BeschwNr. 37374/05, Z 36; EGMR 8.11.2016, Magyar Helsinki BizottsÆg, BeschwNr. 18030/11, Z 169 ff; EGMR 30.1.2020, Studio Monitori ua., BeschwNr. 44920/09 ua., Z 39 ff). Informationen beziehen sich auf bereits bekannte Tatsachen und müssen nicht erst erhoben, recherchiert, gesondert aufbereitet oder erläutert werden. Als noch nicht fertige Informationen können auch im internen Entscheidungsprozess befindliche Vorentwürfe in einem Vorstadium und zum ausschließlichen Zweck der internen Entscheidungsfindung des entwurfserstellenden Organs (zum Beispiel Vorentwurf eines Sachbearbeiters, noch bevor ihn der zuständige Genehmigende approbiert hat) anzusehen sein. Ausschlaggebend für die Qualifikation einer Information als „von allgemeinem Interesse“ soll ihre Relevanz für die Allgemeinheit sein. Anders ausgedrückt: ihre Bedeutung für einen hinreichend großen Adressaten- bzw. Personenkreis, der von der Information betroffen oder für den die Information relevant ist. Ein allgemeines Interesse kann für Informationen angenommen werden, solange sie aktuell und relevant sind. Bloße Partikularinteressen von Einzelpersonen begründen jedenfalls kein allgemeines Interesse. Die allgemein interessierenden Informationen sind nicht abschließend sondern beispielhaft aufgezählt (arg. „insbesondere“). Tätigkeitsberichte, Geschäftseinteilungen, Geschäfts- oder Kanzleiordnungen, amtliche Statistiken, Amtsblätter etc. liegen in aller Regel im allgemeinen Interesse. Unter die Veröffentlichungspflicht fallen auch „solche“ (die gesetzlichen Voraussetzungen der Relevanz für bzw. Betroffenheit von einem allgemeinen Personenkreis erfüllende) Studien, Gutachten, Umfragen und

Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 19 von 51 Stellungnahmen, die von den informationspflichtigen Organen erstellt oder in Auftrag gegeben wurden, und von diesen abgeschlossene Verträge mit dem gesetzlich festgelegten Schwellenwert oder sonstige Verträge von öffentlichem Interesse. Die Wertgrenze von Verträgen soll in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des 4. Abschnitts des Bundesvergabegesetzes 2018 – BVergG 2018, BGBl. I Nr. 65/2018, konkret der §§ 13 bis 18, zu berechnen sein. Zur Auslegung im Verhältnis zu den vergaberechtlichen Bestimmungen wird auf das dazu ergangene Rundschreiben des Bundesministeriums für Justiz verwiesen. In der Regel werden die Erläuterungen zu einer Verordnung des BMF und die WFA zu einer Verordnung des BMF als Informationen von allgemeinem Interesse anzusehen sein und unterliegen daher der Veröffentlichungspflicht. Die Veröffentlichung der Materialien zu einer Verordnung ist als abschließender Prozessschritt des Verordnungserlassungsprozesses zu implementieren. Je nachdem können auch allgemeine Weisungen (Erlässe) zu veröffentlichen sein, sofern es sich nicht ausschließlich um Angelegenheiten des inneren Dienstes handelt, an denen kein allgemeines Interesse angenommen werden kann. Ein solches kann etwa an einer Auslegung von Rechtsvorschriften, von denen ein größerer Adressatenkreis betroffen ist, bestehen. Informationen zum rein internen Gebrauch, wie etwa zu Fragen der Ablauforganisation, werden im Allgemeinen eher nicht im allgemeinen Interesse liegen. Dazu zählen zum Beispiel Erlässe, welche amtsinterne Abläufe oder amtsinterne Approbationszuständigkeiten regeln, oder bloße Anweisungen zur IT-Anwendung enthalten. Die Begründung, warum es sich um einen solchen bloß internen Erlass handelt, ist im ELAK zu dokumentieren. Sachverständigengutachten, die in einem Verwaltungsverfahren eingeholt wurden, unterliegen nicht automatisch der aktiven Veröffentlichungspflicht.16 Auch erstinstanzliche verwaltungsbehördliche Entscheidungen sind nach der Literatur zum IFG grundsätzlich keine Informationen von allgemeinem Interesse.17 Es gelten die (verfassungs-)gesetzlichen Ausnahmen von der Informationspflicht (vgl. Art. 22a Abs. 2 B-VG und § 6 IFG). Im Zuge der Veröffentlichung sollen die gesetzlichen Geheimhaltungsgründe zu beachten sein – in der Praxis häufig die, die sich aus dem Recht 16 vgl. Krakow, Das neue InformationsfreiheitsG kommt – was ist zu erwarten?, ecolex 2024, 547 (548); zur bisherigen Rechtslage des Art. 20 Abs. 5 B-VG idF der Novelle BGBl. I Nr. 141/2022 vgl. auch das Rundschreiben des BKA-VD zu GZ 2022-0.851.995 sowie Miernicki, Die Veröffentlichungspflicht von Informationen der Verwaltungsorgane, ÖJZ 2022/158. 17 vgl. Miernicki, IFG, § 2 K 41

Handbuch Informationsfreiheitsgesetz 20 von 51 auf Schutz der personenbezogenen Daten ergeben; Rechte am geistigen Eigentum sind unter dem Titel „Rechte anderer“ zu berücksichtigen. Ein Schutz kann etwa auch durch teilweise Unkenntlichmachung erfolgen. Die proaktive Veröffentlichungspflicht soll zur Vermeidung eines unverhältnismäßigen Aufwandes nur auf ab Inkrafttreten (siehe Inkrafttretensbestimmungen) entstehende Informationen von allgemeinem Interesse anzuwenden sein und nicht auf Bestandsinformationen. Eine freiwillige Veröffentlichung noch relevanter Altinformationen (unter denselben Maßgaben) ist freilich dadurch nicht ausgeschlossen. Die allgemeine proaktive Veröffentlichungspflicht soll weiters in den Bereichen nicht gelten, in denen gesetzlich ein spezielles öffentliches elektronisches Register (Verzeichnis in einer Datenbank) eingerichtet ist (vgl. insbesondere das Rechtsinformationssystem des Bundes – RIS gemäß dem Bundesgesetzblattgesetz – BGBlG, BGBl. I Nr. 100/2003; die Veröffentlichungsvorschriften nach dem TDBG 2012, BGBl. I Nr. 99/2012; das Gewerbeinformationssystem Austria – GISA; das Firmen- und das Grundbuch, das Bergbauinformationssystem – BergIS uam.). Vor dem Hintergrund, dass diese Informationen bereits öffentlich zugänglich und systematisch aufbereitet sind, die Menge an gespeicherten Daten möglichst geringgehalten werden soll und für jede dieser Informationen zumindest ein Metadatensatz zu erstellen wäre, soll ein zusätzlicher (personeller und infrastruktureller) Aufwand durch Mehrfachveröffentlichungen mit überschaubarem Informationsmehrwert möglichst vermieden werden. Einer freiwilligen, auf einer informellen Kooperation der betreffenden Stellen beruhenden zusätzlichen Veröffentlichung (Verlinkung) auch dieser Informationen im Informationsregister steht diese Regelung jedoch nicht entgegen. Die FINDOK ist kein gesetzlich eingerichtetes spezielles allgemein zugängliches elektronisches Register im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes18 und ersetzt daher die Veröffentlichung auf www.data.gv.at nicht. 2.3. Wo Die Veröffentlichung durch die Organe der Verwaltung in organisatorischer und funktioneller Hinsicht ist über ein zentrales, allgemein zugängliches Informationsmetadatenregister vorgesehen; als solches wird die bereits eingerichtete und bewährte Informationsplattform Open Data Österreich (www.data.gv.at) genutzt und 18 vgl. Ausschussbericht S. 26 (EB zu § 16 IFG)