2025-09-05-coi-cms-laenderinformationen-tuerkei-version-10-d827

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Länderinformationsblätter“

28.3.2025, AlMon 23.3.2025, Bianet 23.3.2025, Spiegel 13.1.2025). Mit Stand 9.7.2025 befan den sich laut Angaben der CHP 16 ihrer Bürgermeister in Haft und einer unter Hausarrest (TM 9.7.2025). Anfang Juni 2025 enthob das Innenministerium fünf CHP-Bürgermeister wegen Korruptionser mittlungen ihres Amtes. Überdies wurde gegen den Parteivorsitzenden der CHP, Özgür Özel, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil er angeblich bei einer Kundgebung einen Istanbuler Generalstaatsanwalt beleidigt und bedroht hat (L’essentiel 5.6.2025; vgl. AP 5.6.2025). Und Anfang Juli beantragte das Büro des Staatspräsidenten die Aufhebung der parlamentarischen Immunität von 61 CHP-Abgeordneten, darunter jene von Partei-Chef Özgür Özel (TM 7.7.2025a). Weiter Beispiele und Details siehe: Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit / Opposition. Experten sprechen angesichts der Verhaftung des Bürgermeisters von Istanbul, Ekrem İma moğlu, von einem Putsch seitens der Regierung, einem sog. „ executive coup“, der das Bild eines wachsenden Autoritarismus in der Türkei unterstreicht (Güney/ORF 20.3.2025), bzw. vom Ende des „ Competitive Authoritarianism“, sodass die Türkei an der Schwelle zum Übergang zu einer konsolidierten Diktatur steht (Schenkkan/FH 26.3.2025). Die Parlamentarische Versamm lung des Europarates brachte in ihrer Resolution vom 9.4.2025 „ ihre tiefe Besorgnis über diese Entscheidungen zum Ausdruck, die politisch motiviert und ein Versuch zu sein scheinen, die Op position einzuschüchtern, ihre Aktionen zu behindern, den Pluralismus zu unterdrücken und die Freiheit der politischen Debatte einzuschränken“ [Anm.: aus dem dem englischen Originalzitat] (CoE-PACE 9.4.2025, Pt. 3). Und auch das Europäische Parlament „ ist der Ansicht, dass die Angriffe gegen İmamoğlu einen politisch motivierten Schritt darstellen, mit dem verhindert wer den soll, dass ein legitimer Herausforderer bei der bevorstehenden Wahl kandidiert, und dass die derzeitigen türkischen Staatsorgane das Land mit diesen Maßnahmen weiter in Richtung eines vollständig autoritären Regimes treiben“ (EP 7.5.2025; S. 23). Erschwerend für die Lage der größten Oppositionspartei ist der aufgebrochene interne Konflikt. - In einem Verfahren werfen unzufriedene CHP-Mitglieder Partei-Chef Özel Stimmenkauf beim Parteitag im November 2023 vor. Ersetzt würde Özel im Fall einer Verurteilung vermutlich durch Ex-Parteichef Kemal Kılıçdaroğlu, welcher sich von den aktuellen Vorwürfen aus seinem Umfeld gegen Özel nie distanziert hatte. Die Mehrheit der CHP steht aber weiterhin hinter Özel. Mit einer allfälligen Schwächung der CHP, so Experten, könnte die Gefahr für Erdoğan sinken, die nächste Wahl zu verlieren (SRF 30.6.2025; vgl. DW 27.6.2025). Zudem versucht auch die regie rungsnahe Presse, beide CHP-Flügel gegeneinander auszuspielen. Sie behauptet, Kılıçdaroğlu sei samt seinem Flügel Opfer von parteiinternen Intrigen geworden. Das Resultat sind heftige Auseinandersetzungen, die die Anhängerschaft in zwei Lager spalten (DW 27.6.2025). Auflösung und Entwaffnung der PKK Seit Herbst 2024 prägten vor allem die Diskussionen um die Beilegung des 40 Jahre andau ernden Konflikts zwischen dem türkischen Staat und der Arbeiterpartei Kurdistans - PKK. - Im Oktober 2024 hatte der Versitzende der Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP), Devlet Bahçeli, den überraschenden Vorschlag gemacht, dass im Gegenzug für die Option einer (mög lichen) Freilassung des inhaftierten PKK-Führers Abdullah Öcalan dieser selbst zu einem Ende 4

des jahrzehntelangen Kampfes der PKK und deren Auflösung aufrufen solle. Staatspräsident Erdoğan hatte damals den Vorschlag als „ Fenster für eine historische Gelegenheit“ bezeich net. Am 28.12.2024 wurde zwei Abgeordneten der prokurdischen Partei für Emanzipation und Demokratie der Völker (DEM-Partei), irri Süreyya Önder und Pervin Buldan, erlaubt, Öcalan in seiner Haftzelle zu besuchen. Die DEM-Partei ließ verlauten, dass Öcalan bereit sei, einen kurdisch-türkischen Friedensprozess zu unterstützen und er habe auch seine Bereitschaft an gedeutet, den bewaffneten Kampf der PKK zu beenden. Seitens der DEM-Delegierten folgten Informationsgespräche mit weiteren politischen Parteien, aber auch mit den seit 2016 inhaftierten ehemaligen Ko-Vorsitzenden der Demokratischen Partei der Völker (HDP), Selahattin Demir taş und Figen Yüksekdağ, die ihre Unterstützung für einen Friedensprozess kundtaten (BAMF 13.1.2025, S. 9f.; vgl.DW 8.1.2025, FR 30.12.2024, HDN 13.1.2025, Zeit Online 29.12.2024). In einer Erklärung rief Abdullah Öcalan am 27.2.2025 seine Anhänger auf, die Waffen nieder zulegen und die PKK aufzulösen (AlMon 27.2.2025; vgl. Standard 27.2.2025, DW 27.2.2025). Öcalan hatte sich zuvor an Akteure in Europa, Rojava (Kurdenregion in Syrien) und Kandil (Standort der militärischen PKK-Führung im Irak) gewandt, in denen er seine Ansichten for mulierte. Gleichzeitig signalisierten diese Akteure, dass sie Öcalans Entscheidung anerkennen werden (DW 27.2.2025; vgl. Standard 27.2.2025). Am 1.3.2025 erklärte der Exekutivrat der PKK seine volle Unterstützung für die Umsetzung des Aufrufs Öcalans und verkündete einen Waffenstillstand. Für das endgültige Niederlegen der Waffen und ihre Selbstauflösung stellte die Organisation jedoch Bedingungen und erklärt, „ dass für den Erfolg dieses Prozesses ge eignete politische und rechtliche Rahmenbedingungen notwendig sind“. Implizit wurde in der Erklärung auch die Freilassung von Öcalan gefordert (ANF 1.3.2025; vgl. Zeit Online 1.3.2025, FAZ 1.3.2025). Die türkische Regierung teilte wiederum mit, sie werde nicht mit der PKK ver handeln und forderte, dass alle kurdischen Milizen, auch die im Irak und in Syrien, ihre Waffen niederlegen müssten (Zeit Online 1.3.2025; vgl. FAZ 1.3.2025). Am 12.5.2025 gab die PKK nach der Abhaltung ihres 12. Parteikongresses vom 5.-7. Mai im Nordirak ihre Auflösung und das Ende des bewaffneten Kampfes bekannt (ICG 16.5.2025; vgl. ANF 12.5.2025, BPB 16.6.2025, AlMon 12.5.2025). Die Regierung verfolgt eine äußerst vorsichtige Herangehensweise, die von Diskretion geprägt ist. Über die Vorteile für die Kurden ist wenig bekannt, abgesehen von besseren Lebensbedingungen für Öcalan, der seit seiner Festnahme 1999 in Einzelhaft auf der Gefängnisinsel İmralı sitzt, und rechtlichen Maßnahmen, die eine Strafmilderung oder Freilassung für Tausende von politischen Gefangenen ermöglichen würden, die wegen „Terrorismus“ im Zusammenhang mit der PKK inhaftiert sind. Bislang gab es keine Jubelrufe oder Siegesbekundungen von beiden Seiten (AlMon 12.5.2025). Allerdings kritisierte die Ko-Vorsitzende der DEM-Partei, Tülay Hatimoğulları, nach fünf Wochen am 22. Juni, dass es keine greifbaren Schritte der Regierung in Richtung Demokratisierung oder Frie densprozess gebe. Sie forderte konkrete Maßnahmen, wie etwa die umgehende Freilassung politischer Gefangener, - darunter Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş - die Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) und die Aufhebung re pressiver Gesetze, insbesondere im Kontext der sogenannten Kobanê-Prozesse. Hatimoğulları machte deutlich, dass der aktuelle Moment eine Chance für Verhandlungen sei, aber keine 5

Garantie (ANF 22.6.2025). Der zweite Ko-Vorsitzende der DEM-Partei, Tuncer Bakırhan, for derte angesichts der ersten symbolischen, für die 11. Juli angekündigten [Anm.: nach Redak tionsschluss] Entwaffnung von PKK-Kämpfern, dass der türkische Staat mit demokratischen Reformen reagieren soll, darunter die Anerkennung der Rechte der kurdischen Sprache, die Freilassung politischer Gefangener und die Wiederherstellung politischer Freiheiten. Bakirhan drängte außerdem auf die rasche Bildung einer parlamentarischen Kommission, die die Wie dereingliederung ehemaliger Kämpfer überwachen und umfassendere kurdische Fragen durch Gesetzgebung regeln soll (Rudaw 9.7.2025). Am 7.7.2025 kam es zu einem Treffen zwischen Staatspräsident Erdoğan und Vertretern der DEM-Partei, darunter die beiden Parlamentarier Pervin Buldan und Mithat Sancar. Anwesend waren auch der Chef des Nationalen Geheimdienstes (MİT), İbrahim Kalın, und der stellvertre tende Vorsitzende der regierenden AKP, Efkan Ala. Ohne Inhalte bekannt zu geben, bekräftigten beide Seiten den gegenseitigen Willen, den Prozess voranzutreiben (TM 7.7.2025b). Staats präsident Erdoğan sagte über das Treffen: „ Wir haben unseren Willen bekräftigt, unser Ziel einer terrorfreien Türkei zu verwirklichen. Wir treten in eine neue Ära ein, in der wir mehr gute Nachrichten haben werden“ (HDN 9.7.2025). Gesellschaftliche Bruchlinien Die türkische Gesellschaft ist nach wie vor entlang ethnischer, politischer und religiöser Bruchlini en tief gespalten. Während die Kurdenfrage eine der Spaltungslinien ist (Kurden gegen Türken), sind die Türken auch politisch (konservative Nationalisten gegen Modernisten) und religiös (sunnitische Islamisten gegen Säkularisten) gespalten. In den letzten Jahren hat der spaltende Diskurs der politischen Elite zu einer weiteren Trennung und tiefen Polarisierung zwischen dem Lager der Erdoğan-Befürworter und seinen Gegnern beigetragen (BS 19.3.2024, S. 18). Das hat auch mit der Politik zu tun, die sich auf sogenannte Identitäten festlegt. Nationalistische Politiker, beispielsweise, propagieren ein „ stolzes Türkentum“. Islamischen Wertvorstellungen wird zusehends mehr Gewicht verliehen. Kurden, deren Kultur und Sprache Jahrzehnte lang unterdrückt wurden, kämpfen um ihr Dasein (WZ 7.5.2023). Angesichts des Ausganges der Wahlen im Frühjahr 2023 stellte das Europäische Parlament (EP) überdies hinsichtlich der ge sellschaftspolitischen Verfasstheit des Landes fest, dass nicht nur „ rechtsextreme islamistische Parteien als Teil der Regierungskoalition ins Parlament eingezogen sind“, sondern das EP war „ besorgt über das zunehmende Gewicht der islamistischen Agenda bei der Gesetzgebung und in vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, unter anderem durch den wachsenden Ein fluss des Präsidiums für Religionsangelegenheiten (Diyanet) im Bildungssystem“ und „ über den zunehmenden Druck der Regierungsstellen sowie islamistischer und ultranationalistischer Gruppen auf den türkischen Kultursektor“ (EP 13.9.2023, Pt. 17). Autoritäre Entwicklungen Präsident Recep Tayyip Erdoğan und seine Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP), die die Türkei seit 2002 regieren, sind in den letzten Jahren zunehmend autoritär geworden und haben ihre Macht durch Verfassungsänderungen und die Inhaftierung von Gegnern und Kritikern gefestigt. Die AKP hat auf die jüngsten wirtschaftlichen Herausforderungen und die 6

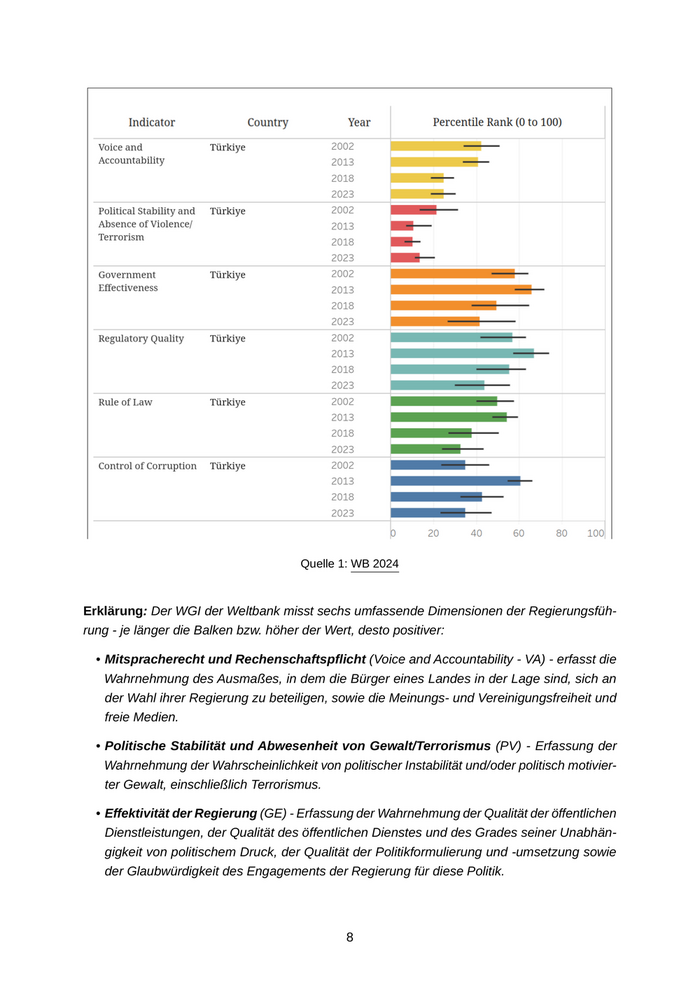

Niederlagen bei den Kommunalwahlen reagiert, indem sie ihre Bemühungen zur Unterdrückung abweichender Meinungen und zur Einschränkung des öffentlichen Diskurses intensiviert hat. Freedom House fügt die Türkei mittlerweile in die Kategorie „ nicht frei“ ein (FH 29.2.2024). Das Funktionieren der demokratischen Institutionen ist weiterhin stark beeinträchtigt. Der Demokra tieabbau hat sich fortgesetzt, und die strukturellen Defizite des Präsidialsystems wurden nicht behoben (EC 30.10.2024; vgl. EP 13.9.2023, Pt. 9, WZ 7.5.2023). Die Türkei wird heute als „ kompetitives autoritäres“ Regime eingestuft (MEI 1.10.2022, S. 6; vgl. DE/Aydas 31.12.2022, Güney/ORF 20.3.2025, Esen/Gumuscu 19.2.2016), in dem zwar re gelmäßig Wahlen abgehalten werden, der Wettbewerb zwischen den politischen Parteien aber nicht frei und fair ist. Solche Regime, zu denen die Türkei gezählt wird, weisen vordergründig de mokratische Elemente auf: Oppositionsparteien gewinnen gelegentlich Wahlen oder stehen kurz davor; es herrscht ein harter politischer Wettbewerb; die Presse kann verschiedene Meinungen und Erklärungen von Oppositionsparteien veröffentlichen; und die Bürger können Proteste or ganisieren. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich jedoch ehedem Risse in der demokratischen Fassade: Regierungsgegner werden mit legalen oder illegalen Mitteln unterdrückt, unabhängige Justizorgane werden von regierungsnahen Beamten kontrolliert und die Presse- und Meinungs freiheit gerät unter Druck. Wenn diese Maßnahmen nicht zu einem für die Regierungspartei zufriedenstellenden Ergebnis führen, müssen Oppositionsmitglieder mit gezielter Gewalt oder Inhaftierung rechnen - eine Realität, die für die türkische Opposition immer häufiger anzutreffen ist (MEI 1.10.2022, S. 6; vgl. Esen/Gumuscu 19.2.2016, Güney/ORF 20.3.2025). Das Europäische Parlament kam im Mai 2025 ähnlich sowie zuvor im September 2023 zur Schlussfolgerung, „ dass es der türkischen Regierung wie bereits in den vergangenen Jahren nach wie vor an einem klaren politischen Willen mangelt, die notwendigen Reformen durch zuführen, um den Beitrittsprozess wiederzubeleben, und dass sie sich weiterhin nach einem tief verfestigten autoritären Verständnis von einem Präsidialsystem richtet“ (EP 7.5.2025, S. 3; vgl. EP 13.9.2023, Pt. 21). Worldwide Governance Indicators 7

Quelle 1: WB 2024 Erklärung: Der WGI der Weltbank misst sechs umfassende Dimensionen der Regierungsfüh rung - je länger die Balken bzw. höher der Wert, desto positiver: • Mitspracherecht und Rechenschaftspflicht (Voice and Accountability - VA) - erfasst die Wahrnehmung des Ausmaßes, in dem die Bürger eines Landes in der Lage sind, sich an der Wahl ihrer Regierung zu beteiligen, sowie die Meinungs- und Vereinigungsfreiheit und freie Medien. • Politische Stabilität und Abwesenheit von Gewalt/Terrorismus (PV) - Erfassung der Wahrnehmung der Wahrscheinlichkeit von politischer Instabilität und/oder politisch motivier ter Gewalt, einschließlich Terrorismus. • Effektivität der Regierung (GE) - Erfassung der Wahrnehmung der Qualität der öffentlichen Dienstleistungen, der Qualität des öffentlichen Dienstes und des Grades seiner Unabhän gigkeit von politischem Druck, der Qualität der Politikformulierung und -umsetzung sowie der Glaubwürdigkeit des Engagements der Regierung für diese Politik. 8

• Qualität der Regulierungen (RQ) - Erfassung der Wahrnehmung der Fähigkeit der Regie rung, solide Politiken und Vorschriften zu formulieren und umzusetzen, die die Entwicklung des Privatsektors ermöglichen und fördern. • Rechtsstaatlichkeit (Rule of Law - RL) - erfasst die Wahrnehmung des Ausmaßes, in dem die Akteure Vertrauen in die gesellschaftlichen Regeln haben und diese einhalten, insbesondere die Qualität der Vertragsdurchsetzung, der Eigentumsrechte, der Polizei und der Gerichte sowie die Wahrscheinlichkeit von Verbrechen und Gewalt. • Korruptionskontrolle (CC) - Erfassung der Wahrnehmung des Ausmaßes, in dem öffent liche Macht zum privaten Vorteil ausgeübt wird, einschließlich kleiner und großer Formen der Korruption sowie der „ Vereinnahmung“ des Staates durch Eliten und private Interessen. Interpretation: In den ersten Jahren nach der Machtübernahme der AKP haben sich die Indi katoren deutlich verbessert. In den letzten zehn Jahren haben sie sich, bis auf die Dimension: „ Politische Stabilität und Abwesenheit von Gewalt/Terrorismus“, allesamt wieder verschlechtert und liegen zum Teil unter dem Niveau von 2002. Das Präsidialsystem Die Türkei ist eine konstitutionelle Präsidialrepublik und laut Verfassung ein demokratischer, lai zistischer und sozialer Rechtsstaat. Staats- und zugleich Regierungschef ist seit Einführung des präsidentiellen Regierungssystems am 9.7.2018 der Staatspräsident. Das seit 1950 bestehende Mehrparteiensystem ist in der Verfassung festgeschrieben (AA 20.5.2024, S. 5). Am 16.4.2017 stimmten 51,4 % der türkischen Wählerschaft für die von der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) initiierte und von der rechts-nationalistischen Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) unterstützte Verfassungsänderung im Sinne eines exekutiven Präsidialsystems (OSCE 22.6.2017; vgl. HDN 16.4.2017). Die gemeinsame Beob achtungsmission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE/OSCE) und der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) kritisierte die ungleichen Wettbewerbsbedingungen beim Referendum. Einschränkungen von grundlegenden Freiheiten aufgrund des Ausnahmezustands hatten negative Auswirkungen. Im Vorfeld des Referendums wurden Journalisten und Gegner der Verfassungsänderung behindert, verhaftet und fallweise physisch attackiert. Mehrere hochrangige Politiker und Beamte, darunter der Staatspräsident und der Regierungschef, setzten die Unterstützer der Nein-Kampagne mit Terror-Sympathisan ten oder Unterstützern des Putschversuchs vom Juli 2016 gleich (OSCE/PACE 17.4.2017). Entgegen den Behauptungen der Regierungspartei AKP zugunsten des neuen präsidentiellen Regierungssystems ist nach dessen Einführung das Parlament geschwächt, die Gewaltenteilung ausgehöhlt, die Justiz politisiert und die Institutionen verkrüppelt. Zudem herrschen autoritäre Praktiken (SWP 1.4.2021, S. 2). Der Abschied der Türkei von der parlamentarischen Demokratie und der Übergang zu einem Präsidialsystem im Jahr 2018 haben den Autokratisierungsprozess des Landes beschleunigt. - Die Exekutive ist der größte antidemokratische Akteur. Die wenigen verbliebenen liberal-demokratischen Akteure und Reformer in der Türkei haben nicht genügend Macht, um die derzeitige Autokratisierung der Landes umzukehren (BS 19.3.2024, S. 38). Das 9

Europäische Parlament zeigte sich in seiner Entschließung vom 19.5.2021 „ beunruhigt darüber, dass sich die autoritäre Auslegung des Präsidialsystems konsolidiert“, und „ dass sich die Macht nach der Änderung der Verfassung nach wie vor in hohem Maße im Präsidentenamt konzentriert, nicht nur zum Nachteil des Parlaments, sondern auch des Ministerrats selbst, weshalb keine solide und effektive Gewaltenteilung zwischen der Exekutive, der Legislative und der Judikative gewährleistet ist“ (EP 19.5.2021, S. 20/Pt. 55). In einer weiteren Entschließung vom September 2023 erklärte sich das Europäische Parlament „ tief besorgt über die fortwährende übermäßige Machtkonzentration beim türkischen Präsidenten ohne wirksames System von Kontrollen und Gegenkontrollen, durch die die demokratischen Institutionen des Landes erheblich geschwächt wurden; [und] betont, dass die fehlende Eigenständigkeit auf mehreren Verwaltungsebenen aufgrund der extremen Abhängigkeit vom Präsidenten bei allen Arten von Entscheidungen und der Alleinherrschaft eines einzigen Mannes ein dysfunktionales System zur Folge haben kann“ (EP 13.9.2023, Pt. 20; vgl. EP 19.5.2021, Pt. 55). Machtfülle des Staatspräsidenten Die exekutive Gewalt ist beim Präsidenten konzentriert. Dieser verfügt überdies über umfang reiche legislative Kompetenzen und weitgehenden Zugriff auf die Justizbehörden (ÖB Ankara 28.12.2023, S.7; vgl. EC 30.10.2024, S. 19f.).Die gesetzgebende Funktion des Parlaments wird durch die häufige Anwendung von Präsidialdekreten und Präsidialentscheidungen einge schränkt. So hat auch die politische Opposition nur sehr begrenzte Möglichkeiten die Tages ordnung der Parlamentsdebatten zu beeinflussen. Das Fehlen einer wirksamen gegenseitigen Kontrolle und die Unfähigkeit des Parlaments, das Amt des Präsidenten wirksam zu überwa chen, führen dazu, dass dessen politische Rechenschaft auf die Zeit der Wahlen beschränkt ist. Die öffentliche Verwaltung, die Gerichte und die Sicherheitskräfte stehen unter dem starken Einfluss der Exekutive. Die Präsidentschaft übt direkte Autorität über alle wichtigen Institutionen und Regulierungsbehörden aus (EC 30.10.2024, S. 19f.; vgl. EP 19.5.2021, S. 20/ Pt. 55). Präsidentendekrete unterliegen grundsätzlich keiner parlamentarischen Überprüfung und kön nen nur noch vom Verfassungsgericht aufgehoben werden (ÖB Ankara 28.12.2023, S.7) und zwar nur durch eine Klage von einer Gruppe von Abgeordneten, die ein Fünftel der Parlaments sitze repräsentieren, aktuell etwa von einer der beiden größten Parlamentsfraktionen (SWP 1.4.2021, S. 9). Die Mitglieder des Parlaments können nur schriftliche Anfragen an den Vize präsidenten und die Minister richten und sind gesetzlich nicht befugt, den Präsidenten offiziell zu befragen. Ordentliche Präsidialdekrete unterliegen nicht der parlamentarischen Kontrolle (EC 30.10.2024, S. 19). Die im Rahmen des Ausnahmezustands erlassenen Dekrete des Prä sidenten jedoch müssen dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt werden (EC 8.11.2023, S. 19). Die Konzentration der Exekutivgewalt in einer Person bedeutet, dass der Präsident gleichzeitig die Befugnisse des Premierministers und des Ministerrats übernimmt, die beide durch das neue System abgeschafft wurden (Art. 8). Die Minister werden nun nicht mehr aus den Reihen der Parlamentarier, sondern von außen gewählt; sie werden vom Präsidenten ohne Beteiligung des Parlaments ernannt und entlassen und damit auf den Status eines politischen Staatsbeamten 10

reduziert (SWP 1.4.2021, S. 9). Unter dem Präsidialsystem sind viele Regulierungsbehörden und die Zentralbank direkt mit dem Präsidentenamt verbunden, wodurch deren Unabhängigkeit untergraben wird (EC 12.10.2022, S. 14). Mehrere Schlüsselinstitutionen, wie der Generalstab der Armee, der Nationale Nachrichtendienst, der Nationale Sicherheitsrat und der „ Souveräne Wohlfahrtsfonds“, sind dem Büro des Präsidenten angegliedert worden (EC 29.5.2019, S. 14). Auch die Zentralbank steht weiterhin unter merkbaren politischen Druck und es mangelt ihr an Unabhängigkeit (EC 8.11.2023, S.10f., 65). Der Präsident hat die Befugnis hochrangige Regierungsbeamte zu ernennen und zu entlas sen, die nationale Sicherheitspolitik festzulegen und die erforderlichen Durchführungsmaßnah men zu ergreifen, den Ausnahmezustand auszurufen; Präsidentendekrete zu Exekutivange legenheiten außerhalb des Gesetzes zu erlassen, das Parlament indirekt aufzulösen, indem er Parlaments- und Präsidentschaftswahlen ausruft, das Regierungsbudget zu erstellen und vier von 13 Mitgliedern des Rates der Richter und Staatsanwälte sowie zwölf von 15 Richtern des Verfassungsgerichtshofes zu ernennen. Wenn drei Fünftel des Parlamentes zustimmen, kann dieses eine parlamentarische Untersuchung mutmaßlicher strafrechtlicher Handlungen des Präsidenten, der Vizepräsidenten und der Minister im Zusammenhang mit ihren Aufgaben einleiten. Der Präsident darf keine Dekrete in Bereichen erlassen, die durch die Verfassung der Legislative vorbehalten sind. Der Präsident hat jedoch das Recht, gegen jedes Gesetz ein Veto einzulegen, obgleich das Parlament mit absoluter Mehrheit ein solches Veto außer Kraft setzen kann, während das Parlament nur beim Verfassungsgericht die Nichtigkeitserklärung von Präsidentendekreten beantragen kann (EC 29.5.2019, S. 14). Die Zentralisierung der Politikgestaltung im Rahmen des Präsidialsystems setzt sich fort, was ein inklusives, partizipatives und evidenzbasiertes System der Politikgestaltung weiter verhin dert. Insgesamt mangelt es an einer funktionalen Aufteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen den verschiedenen Regierungsinstitutionen, was zu einer „ Überzentralisierung“ und Ineffizienz der öffentlichen Verwaltung führt (EC 30.10.2024, S. 80). Das System des öffentli chen Dienstes ist weiterhin von Parteinahme und Politisierung geprägt. In Verbindung mit der übermäßigen präsidialen Kontrolle auf jeder Ebene des Staatsapparats hat dies zu einem all gemeinen Rückgang von Effizienz, Kapazität und Qualität der öffentlichen Verwaltung geführt (EP 19.5.2021, S. 20, Pt. 57). Monitoring des Europarates Der Europarat leitete im April 2017 im Zuge der Verfassungsänderung, welche zur Errichtung des Präsidialsystems führte, ein parlamentarisches Monitoring über die Türkei als dessen Mit glied ein, um mögliche Fehlentwicklungen aufzuzeigen. PACE stellte in ihrer Resolution vom April 2021 fest, dass zu den schwerwiegendsten Problemen die mangelnde Unabhängigkeit der Justiz, das Fehlen ausreichender Garantien für die Gewaltenteilung und die gegenseitige Kontrolle, die Einschränkung der Meinungs- und Medienfreiheit, die missbräuchliche Auslegung der Anti-Terror-Gesetzgebung, die Nichtumsetzung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), die Einschränkung des Schutzes der Menschen- und Frauenrech te und die Verletzung der Grundrechte von Politikern und (ehemaligen) Parlamentsmitgliedern 11

der Opposition, Rechtsanwälten, Journalisten, Akademikern und Aktivisten der Zivilgesellschaft gehören (CoE-PACE 22.4.2021, S. 1; vgl. EP 19.5.2021, S. 7-14). Präsidentschaftswahlen Der Präsident wird für eine Amtszeit von fünf Jahren direkt gewählt und kann bis zu zwei Amtszei ten innehaben, mit der Möglichkeit (seit der Verfassungsänderung 2017) einer dritten Amtszeit, wenn während der zweiten Amtszeit vorgezogene Präsidentschaftswahlen ausgerufen werden. Erhält kein Kandidat in der ersten Runde die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen, findet eine Stichwahl zwischen den beiden stimmenstärksten Kandidaten statt (OSCE/ODIHR 15.5.2023, S. 7). - Am 10.3.2023 rief der Präsident im Einklang mit der Verfassung und im Einvernehmen mit allen politischen Parteien vorgezogene Parlamentswahlen für den 14.5.2023 aus (OSCE/ ODIHR 15.5.2023, S. 4; vgl. PRT 10.3.2023). Da keiner der vier Präsidentschaftskandidaten am 14.5.2023 die gesetzlich vorgeschriebene absolute Mehrheit für die Wahl erreichte, wurde für den 28.5.2023 eine zweite Runde zwischen den beiden Spitzenkandidaten, Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan und dem von der Opposition unterstützten Kemal Kılıçdaroğlu, angesetzt (OSCE/ODIHR 29.5.2023, S. 1). Wie schon in der ersten Runde verschafften eine einseitige Medienberichterstattung und das Fehlen gleicher Aus gangsbedingungen dem Amtsinhaber auch in der am 28.5.2023 abgehaltenen Stichwahl einen ungerechtfertigten Vorteil. Der Wahlkampf war dominiert von einer harten Rhetorik, hetzerischen und diskriminierenden Äußerungen beider Kandidaten sowie einer anhaltenden Einschüchte rung und Schikanierung von Anhängern einiger Oppositionsparteien (OSCE/ODIHR 29.5.2023, S. 1). Diesbezüglicher „ Höhepunkt“ waren Fake News von Amtsinhaber Erdoğan. - Dieser zeigte während einer Wahl-Kundgebung eine Videomontage, in der es so aussah, als würden PKK- Führungskräfte das Wahlkampflied der größten Oppositionspartei CHP singen (Duvar 7.5.2023; vgl. DW 23.5.2023) und Kılıçdaroğlu an den PKK-Kommandanten, Murat Karayilan, appellieren: „ Lasst uns gemeinsam zur Wahlurne gehen“ (ARD 28.5.2023; vgl. DW 23.5.2023). In Folge wurde die Manipulation von Erdoğan zugegeben (ARD 28.5.2023; vgl. DS 24.5.2023). Dies hielt Erdoğan nicht davon ab, unmittelbar vor der Präsidenten-Stichwahl abermals „ offenkundige Absprachen“ zwischen Kılıçdaroğlu und PKK-Terroristen in den Kandil-Bergen zu behaupten (DS 24.5.2023). In einem Umfeld, in dem das Recht auf freie Meinungsäußerung eingeschränkt ist, haben so wohl die privaten als auch die öffentlich-rechtlichen Medien bei ihrer Berichterstattung über den Wahlkampf keine redaktionelle Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gewährleistet, was die Fä higkeit der Wähler, eine fundierte Wahl zu treffen, beeinträchtigt hat (OSCE/ODIHR 29.5.2023, S. 1). Amtsinhaber Erdoğan gewann die Stichwahl mit rund 52 %, während sein Herausforderer, Kılıçdaroğlu, knapp 48 % gewann (AnA 29.5.2023; vgl. Politico 29.5.2023, taz 10.4.2023). Das Parlament Der Rechtsrahmen bietet nicht in vollem Umfang eine solide Rechtsgrundlage für die Durch führung demokratischer Wahlen. Die noch unter dem Kriegsrecht verabschiedete Verfassung 12

garantiert die Rechte und Freiheiten, die demokratischen Wahlen zugrunde liegen, nicht in aus reichendem Maße, da sie sich auf Verbote zum Schutz des Staates konzentriert und Rechts vorschriften zulässt, die weitere unzulässige Einschränkungen mit sich bringen. Die Mitglieder des 600 Sitze zählenden Parlaments werden für eine fünfjährige Amtszeit [zuvor vier Jahre] nach einem Verhältniswahlsystem in 87 Mehrpersonenwahlkreisen gewählt. Vor der Wahl sind Koalitionen erlaubt, aber die Parteien, die in einer Koalition kandidieren, müssen individuelle Listen einreichen. Im Einklang mit einer langjährigen Empfehlung der OSZE und der Vene dig-Kommission des Europarats wurde mit den Gesetzesänderungen von 2022 die Hürde für Parteien und Koalitionen, um in das Parlament einzuziehen, von 10 % auf 7 % gesenkt (OSCE/ ODIHR 15.5.2023 S.6f.). Bei den gleichzeitig mit der ersten Runde der Präsidentschaftswahl stattgefundenen Parlaments wahlen erhielt die „ Volksallianz“ unter Führung der AKP mit 49 % der Stimmen eine absolute Mehrheit der 600 Parlamentssitze. - Die AKP gewann hierbei 268 (35,6 %), die ultranationalis tische MHP 50 (10,1 %) und die islamistische Neue Wohlfahrtspartei - Yeniden Refah Partisi (YRP) fünf Sitze (2,8 %). Das Oppositionsbündnis „Allianz der Nation“ unter der Führung der säkularen, sozialdemokratisch ausgerichteten CHP erlangte 35 %, wobei die CHP 169 (25,3 %) und die nationalistische İYİ-Partei 43 Sitze (9,7 %) errang. Aus dem Bündnis mehrerer Links parteien unter dem Namen „Arbeit und Freiheitsallianz“ schafften die Links-Grüne Partei - Yeşil Sol Parti (YSP) mit künftig 61 (8,8 %) und die „Arbeiterpartei der Türkei“ -Türkiye İşçi Partisi (TİP) mit vier Abgeordneten den Sprung ins Parlament (TRT 2023; vgl. BBC 22.5.2023). 13